Жизнь в кандалах. Взгляд изнутри на американскую женскую колонию в Аризоне. Девочки в кандалах. Исследователь цыганской истории рассказывает и показывает истории смуглых Джульет

Мёртвые молчат. История не сохранила воспоминаний о застенках для ведьм, написанных самими узницами. Десятки тысяч женщин и девушек ушли в небытие, не рассказав о том, что с ними приключилось. Неграмотные крестьянки не смогли бы этого сделать, даже если б захотели. А образованные дамы (коих тоже погибло немало) не получили такой возможности по злой воле тюремщиков. О какой бумаге могла идти речь, когда даже маленькая записка оставалась для большинства недостижимой мечтой! Чудом сохранились для потомков лишь краткое письмо “колдуна” Юниуса, коряво написанное искалеченными в тисках пальцами, и послание Ребекки Лемп. В этих трогательных документах нет ни слова о тяготах тюрьмы - только горячая мольба к родственникам: “Не верьте, ради Бога не верьте в мою вину! Я не имею ничего общего с колдовством!”

Эта глава была бы совсем другой, если бы хоть одна из “ведьм” смогла пробить стену молчания, выстроенную убийцами в рясах и судейских мантиях. Но описания тюрем оставлены только сторонними наблюдателями. Даже те авторы, которые лично беседовали с заключёнными, не могли написать что-то подобное мемуарам Бенвенуто Челлини. Кому приходилось читать эту книгу, тот не может без содрогания вспомнить страницы о замке Святого Ангела. А ведь режим, от которого чуть не погиб знаменитый ювелир, не сравнить по жестокости с тем, что был создан специально для ведьм!

Ни одна женщина не поведала нам о том, как, она, лязгая тяжёлыми цепями, пыталась отогнать наглую свору крыс, кусающих голые ноги. Нет воспоминаний о подземельях, где заключённых обрекали на полную неподвижность, распиная на кресте или запирая в колодки. Вся эта бездна горя, страха и унижений сгорела в пламени костра.

Так что же? Может быть, здесь сгущены краски? Вопрос законный. Старые тюрьмы давно срыты. Умерли ведьмы, их судьи и тюремщики. Что же осталось? Осталось немногое. Но по этим мелочам можно судить о целом. Разве не являются своеобразным документом рисунки старинных мастеров, изображающие заключённых? На этих рисунках узницы изображены босыми - и не только в XVI и XVII веке, но даже в начале XIX, когда современник инквизиции Франсиско Гойя создал знаменитую серию о заключённых. Заметим, что во времена Гойи духовные трибуналы уже не были так суровы, как в зените своего могущества. Тем не менее, женщины и девушки, которых мы видим на его графических листах, вызывают к себе острую жалость. Одна бессильно лежит на соломе. Руки скручены за спиной. Другая прикована за ноги к стене тяжёлыми цепями. А вот общая камера. Узницы спят. “Не надо их будить, быть может, сон - единственное утешение несчастных”, - сочувственно пишет на полях Гойя. На этих и многих других листах узницы нарисованы босиком. Они облачены в лёгкие платья, которые едва ли могут защитить от холода.

Предисловие Тануки

Эта повесть, наверное, никогда не будет окончена (или будет, но очень нескоро). У неё даже названия нет (в Сети она известна как "День Первый", "Лика" или "Лика в неволе"). Мы начинали её писать вдвоём, и сперва бОльшую часть работы делал мой друг Voron, вдохновляясь "Историей О". Но постепенно я тоже втянулась в процесс, а друг наоборот, слегка к нему охладел... Начиная со второй половины, над текстом работала уже я, к тому же, серьёзно переписала первые главы - всё-таки, там было многое написано с позиции парня, а совсем не так, как это видит (или видела бы) девушка... Друг не возражал, и уже я выкладывала по главке то тут, то там, из-за чего возникала путаница. Наконец я решила выложить всё это тут, на "прозе", вслед за моими переводами.

Читайте и не обессудьте, если что: помните, что никто вас ЭТО читать не заставлял:)

Искренне ваша,

(Та самая) Танука

____________________________________________________

Лика очнулась внезапно, разом, и долго лежала, соображая, где она находится. Было холодно и тихо, вокруг царил невнятный синий полумрак. Руки девушки затекли, крест-накрест связанные за спиной, сама спина нещадно ныла, правый бок и правая же грудь были исколоты грубым войлоком подстилки. Хотелось пить. На полу стояла миска с водой, похожая на собачью, но вроде бы чистая. Лика приподнялась, с трудом подобрала под себя ноги и ухитрилась сесть. Нагнулась, сделала несколько жадных глотков, после чего огляделась.

Она была одна, в маленькой комнатушке, со связанными руками, совершенно обнажённая, если не считать узких резиновых трусиков, блестящих, словно чёрное стекло, и верёвок на руках. Трусики вызвали у девушки особенное удивление: столь вызывающего белья Лика никогда не носила, и откуда вдруг они могли на ней оказаться, можно было только гадать. Голова гудела, как с похмелья, мучил сушняк. Она выпила ещё воды.

Окошек в помещении не было, лишь под потолком горела синим светом маленькая лампочка. Вскоре обнаружилась и дверь – массивная, сколоченная из толстенных досок. От кирпичной стены и цементного пола тянуло холодом, сидеть можно было лишь на войлочном коврике, ужасно грубом, колючем, но тёплом и толстом как валенок.

– Вот чёрт… – пробормотала она, слизывая холодные капли с губ. – Ну и дела… Где это я? Эй, кто-нибудь! Есть тут кто?

Ответом ей было молчание.

И тут внезапно Лика вспомнила.

…Всё началось на вечеринке у Лариски. Ларка, она такая, вечно что-нибудь придумывает. Вот и сейчас решила, что пора отпраздновать какую-то свою очередную дату. Обычно Анжелика все эти затеи игнорировала, не любила шумных сборищ, а тут вдруг что-то накатило и она позволила себя уговорить. Было скучно и вообще. А Ларка обещала, что придут друзья и всяческие прочие "друзья друзей", как она выражалась… Их мало что связывало. Они работали вместе в городской библиотеке. Лариска была младше Анжелы на четыре года, если подумать, то – совсем другое поколение. Лика уже школу кончала, когда Лариска была ещё сопливой шестиклассницей. Она была циничной и необязательной, Лара, могла легко забыть любое обещание и так же спокойно бросала парней, не испытывая, казалось, при этом никаких сердечных мук и угрызений совести.

Лике это не нравилось. Сама Лика для себя уже давно всё в жизни решила, определилась и поняла, что большее ей вряд ли светит, потому жила затворницей в своей однокомнатной квартирке, раз в месяц ездила к родителям, а с бывшими любовниками старалась не поддерживать контактов. Сама себя она считала полностью фригидной, никакого удовольствия в постели уже давно не испытывала и этим гордилась, детей не любила, а на мужчин смотрела свысока, даже с некоторым презрением. Но к самому понятию любви как таковой относилась трепетно: сказывалась общая начитанность, а в литературе любовь как-то принято уважать. Она росла тоненькой бледной девочкой с большими карими глазами, утомлённой от вечного сидения за книгами в поисках смысла жизни, жила и медленно взрослела. Сейчас ей было двадцать пять, и жизнь, как говорится, проходила мимо. Она была стройной и невысокой, с маленькой грудью и красивым лицом, которое сама считала бледным и невзрачным, тоже стройными, хотя и короткими ножками, и каштановыми волосами, собранными на затылке в неизменный "учительский" узел. Работа с компьютером и с книгами сделала её сутулой и немного близорукой, а бесчисленные глупые читатели выработали в ней угрюмый раздражительный характер. Она носила круглые совиные очки, длинные вязаные юбки, блеклое китайское бельё и мешковатые свитера собственноручной вязки с большими костяными брошками, никогда не пользовалась ни духами, ни косметикой, а только лишь дезодорантом, да и то – в "критические" дни. Серая мышка. Маленькая, чистенькая и очень, очень незаметная.

На той вечеринке она и увидела Макса.

Он назвался Максимом. Имя, надо сказать, ему шло. Среднего роста, темноволосый, крепкий парень, одетый в ковбойку и чёрные джинсы, он с самого начала вечеринки почему-то положил глаз именно на неё. Застолье незаметно перешло в фуршет и танцы, Лика за компанию с подругой хватанула лишнего, чего, признаться, и сама от себя не ожидала, и поинтересовалась, кто там "этот, в чёрном".

– А, Максим? – спросила Ларка. – Забавный парень. Хочешь, познакомлю?

Ленка кивнула утвердительно. Гремела музыка. Хмель гулял в голове. Ей хотелось говорить и совершать глупости. Лариска представила их друг другу и куда-то упорхнула.

Они как-то быстро нашли общий язык. Оба любили Гоголя, Флобера, Лондона и Экзюпери и не любили Достоевского и Скотта Фитцжеральда. Предпочитали водку в малых дозах красному вину, а в музыке сошлись на старом добром Майке Олдфилде. Они протанцевали два медленных танца, выпили, потом ушли курить на кухню, а после – на балкон. Вернее, он курил, а она просто стояла. Он много знал, как ей тогда показалось, легко говорил с ней на разные темы, удачно хохмил и не ругался. Он ей понравился, в нём было что-то этакое, неуловимое, то, что женщина ощущает как близость настоящего мужчины. Он общался с нею аккуратно, словно с ценной вещью, но при этом – просто и без трепета, как со своею ценной вещью. И она решилась сделать следующий шаг. Она не была девочкой, отнюдь, у неё были мужчины, целых трое. Но это было так давно, последний раз – примерно года три тому назад. Потом она решила, что это ей не нужно, и осталась одна. А сейчас подумала: почему бы и нет? Вдруг что-то изменилось за эти годы…

Но всё оказалось напрасно. Ничего не изменилось. Сперва, правда, было даже забавно: они собрались, сделали всем ручкой и ушли к Максиму (а он жил недалеко), где снова выпили, поставили музыку и долго возились в постели, как малые дети, ласкаясь, раздеваясь и хихикая. Гудел компрессор в аквариуме, тени от рыбок двигались по стенам. "Только пусть это будет незабываемая ночь… – всё время повторяла она. – Ты обещай мне… Обещаешь?" "Обещаю, – неизменно отзывался Максим. – Будет тебе незабываемая…" Но потом всё было как всегда. Все его ласки (кстати говоря, весьма умелые) оставили Лику равнодушной. Она вновь ничего такого не ощутила, кроме раздражения, "отлежала своё", где надо – постонала, пробормотала, что всё было классно, и угрюмо провалилась в забытье, уже немного сожалея о содеянном. Больше она ничего не помнила и очнулась только здесь и сейчас. И на вчерашнюю квартиру это место совершенно не походило.

На Лику стало накатывать её обычное раздражение.

– Эй! – ещё раз крикнула она, с трудом сумела встать без рук и несколько раз с силой бухнула ногою в запертую дверь. – Вот же чёрт… Алё! Да есть там кто-то или нет?!

Послышались шаги. Затем в замке негромко щёлкнул ключ, дверь распахнулась и Лика от неожиданности прянула назад.

Перед ней стоял какой-то незнакомый парень. Она даже видела его впервые. Высокий, темноволосый, сероглазый, очень худощавый. Лика только теперь вдруг спохватилась, что на ней почти ничего нет. Ей стало стыдно за свои торчащие маленькие острые груди с набухшими от холода сосками, за гусиную кожу и верёвки на руках. Она торопливо отвернулась лицом к стене.

– Вы… Кто вы? – пролепетала она. – Что вам надо? Как я сюда попала? Где Максим?

Парень вынул ключ и молча отступил вглубь коридора.

– Выходи, – сказал он.

Лика подчинилась, хоть ей было очень стыдно. Парень так же молча запер дверь в опустевшую каменную клетушку, провёл девушку по длинному коридору мимо целого ряда дверей, потом – по лестнице наверх и оставил возле входа в комнату, после чего удалился. Лика осталась одна у большой двери, совершенно озадаченная. Ни туфель, ни чулок на ней не было, и ступням было холодно. Некоторое время она молча переминалась на тонкой ковровой дорожке, потом решилась и навалилась плечом на дверь. Та поддалась и пропустила девушку во внутрь.

Здесь было тепло. Ноги сразу утонули в ковре. За окошком сгущались сумерки раннего вечера. В кресле, у горящего камина ("С ума сойти! – подумала она, – настоящий камин!") кто-то сидел и смотрел телевизор. Звук был выключен. Услышав, как скрипнула дверь, человек в кресле обернулся, и она вздрогнула.

Это был Максим.

– Так это ты всё затеял! – воскликнула она и шагнула вперёд. – Что всё это значит?

Тот молча смерил девушку неторопливым взглядом.

– Ты хотя бы поздоровалась, что ли, – спокойно сказал он в ответ. – Как спалось?

Лика тотчас же вскипела.

– А ну-ка, немедленно развяжи меня! – потребовала она и повела плечами. – Сейчас же! Что ещё за шутки? Слышишь, ты, грязный… грязный…

Она задохнулась от гнева и умолкла.

Максим поморщился.

– Ну что за тон! – с укоризной сказал он. – Разве так просят об одолжении? Надо говорить покорно, вежливо, не торопясь… Ну-ка, попробуй ещё, и может, я к тебе прислушаюсь. Ну?..

Должно быть, он над ней издевался. Лика сделала два-три глубоких вдоха-выдоха, и, вся внутренне сдерживаясь, сказала уже спокойнее:

– Максим, это мне уже не нравится. Нет, правда. Развяжи меня.

– Вот это уже лучше, – кивнул он. – Но ты забыла сказать: "пожалуйста".

Лика стерпела и это.

– Развяжи. Меня. – Размеренно повторила она, холодно глядя Максиму в глаза. – По-жа-луй-ста.

– Умнеешь на глазах, – одобрил Максим. – Только вот ведь какая беда: надо говорить не "развяжи", а "развяжи-ТЕ". Ты же не такая глупая, какой притворяешься. Могла бы и сама сообразить. Так что, давай, попробуй ещё раз.

Лика молчала. Она уже поняла, что крепко-крепко влипла. Можно сказать, увязла по уши. Оставалось либо – продолжать упрямствовать и оставаться пленницей в этом странном месте, либо, как она считала, – продолжать катиться вниз по наклонной, выполняя все приказы этого маньяка. А это рэкет. Или бандиты. Или он маньяк, этот Максим. Или (ей вспомнился провожатый) – целая банда маньяков. А Максим сидел и улыбался, глядя на неё, и исподволь, словами, шаг за шагом подталкивал девушку к той грани, за которой был СЛОМ. Лика почему-то чувствовала, что если он сейчас её сломает, если она сейчас пойдёт у него на поводу, то никогда уже не будет прежней. Это даже не грязь, это как… как клеймо на лбу. Раз уступив силе, всегда будешь слабой. А она не привыкла быть слабой. Она привыкла быть гордой, и пределы своей гордости определяла для себя сама. И сейчас вдруг с первобытным страхом Лика ощутила, как ничтожны оказались все бастионы её храбрости и показушной гордости.

– Я жду, – напомнил ей Максим. – Моё время не казённое. Так и будешь молчать?

– Меня найдут, – хрипло сказала она. – Хватятся на работе… Заявят в милицию…

– Ох, избавь меня от подобных угроз. Лариса позаботится, чтоб не хватились и не заявили, – сказал тот в ответ. – Оставь, ты никому не нужна. Ты уже давно себя похоронила. Ты ведь сама хотела, чтобы было так, да? Никому нет дела, есть ты на свете, или нет. Кроме, может быть, меня. А уж библиотека-то всяко без тебя обойдётся.

Лика не нашлась, что на это ответить, и потупила взор. Пошевелила связанными за спиной руками. Верёвки были мягкими, но очень тугими; кисти рук уже порядком затекли, хотя и сохраняли чувствительность. Девушка пребывала связанной уже больше суток.

– Развяжите меня… пожалуйста, – через силу, медленно проговорила она, чувствуя, как что-то рушится внутри. Ей захотелось плакать. – Я очень вас прошу: отпустите меня…

– На колени, – резко бросил тот вместо ответа.

Лика подняла глаза.

– Что? – севшим голосом спросила она.

– Я сказал: на колени! – рявкнул Максим, повышая голос.

Лика, едва соображая, что делает, быстро подогнула ноги, опустилась на ковёр и замерла. Она себя уже не контролировала. Приказ ударил по ушам, по нервам и последние стены рухнули. Сердце её колотилось, как бешеное. Она подчинилась.

– Голову вниз! – всё тем же тоном скомандовал ей Максим. – Взгляда не поднимать! В глаза не смотреть!

– Но я…

– Молчать!

Максим встал и приблизился. Только сейчас Лика заметила краем глаза плеть в его руках, маленькую, с чёрной рукоятью, аккуратную как игрушка. Лика тупо смотрела на его ноги в чёрных джинсах и кроссовках. Почему-то вспомнилось вдруг, как позавчера она сама же стаскивала с него эти самые джинсы, когда они весело резвились на кровати в пьяной полутьме. Он был тогда совсем другим…

Внезапно она почувствовала, как внутри неё тихонько, исподволь нарастает возбуждение. Несмотря на грубость приказов, на верёвки, плётку и холодный пол, она вновь его хотела. Это было странно и страшно. Лика не могла понять, что с нею происходит, она сейчас сама себя не узнавала.

Максим молчал. Лика тоже молчала. Заговорить первой она теперь не смела.

– Когда мы встретились, – сказал Максим, – я обещал тебе незабываемый секс… Ведь ты сама просила. Ну? И зачем он тебе? Тебе ведь не нужен мужчина. Тебе вообще никто не нужен, ты убила женщину в себе. Ты как бревно. Ты считаешь себя нечувствительной, но при этом – в наглую обманываешь, пытаешься притворяться, что тебе хорошо… Зачем тебе была нужна та "незабываемая ночь"?

Лика молчала.

– Вообразила себя "синим чулком"? Боишься ощутить себя женщиной? Потрахалась без удовольствия, сказала: "Чао!" и ушла? Боишься, что мужчина может стать для тебя чем-то важным, значимым, так, да? – он усмехнулся, но тут же посерьёзнел. – Так?

Лика молчала.

– Значит, так, – подвёл итог Максим, поигрывая плетью. – Я отучу тебя от этого.

– По какому праву? – прошептала она.

– По праву хозяина. Слушай меня внимательно. Отныне ты – моя рабыня. Сексуальная игрушка. Девка для постели. Шлюха, ****ь, давалка. Мои желания для тебя закон. Твоих желаний для меня не существует. Да и для тебя тоже.

Максим неторопливо обошёл стоящую на коленях, всё ещё связанную девушку кругом и остановился за её спиной. Провёл ей по спине холодной рукояткой плети. Лика вздрогнула, но не посмела поднять головы и лишь молча таращилась в пол под собой. Происходящее казалось ей чем-то нереальным, сумасшествием, похмельным бредом.

– Говорить ты можешь только с моего разрешения, – продолжил между тем из-за её спины Максим. – Ко мне обращаться "Хозяин" или "Господин". Называть меня по имени тебе запрещено. У тебя теперь имени нет, я его потом тебе сам подберу. Не вздумай бежать – это бесполезно: двери крепкие, на окнах решётки. И попробуй только выкинуть мне что-нибудь не то. За малейшую провинность тебя будут наказывать нещадно. Здесь есть всё, что нужно для этого – плётки, розги, колодки, дыба, карцер… Карцер, кстати, ты уже успела испробовать.

– Но ты… – она сглотнула. – Но потом-то вы меня отпустите?

– Первое предупреждение. – Максим остановился и покачал пальцем у девушки перед глазами. – Запомни: если первой начинаешь говорить с хозяином, спроси сперва дозволения задать вопрос. Но раз ты всё равно уже спросила, отвечаю: отпустить или не отпускать, решаю только я. А я ещё не решил. Ещё хочешь о чём-то спросить?

– Да, – тихо выдохнула она.

– Не слышу?..

– Да, господин, – тотчас спохватилась Лика. – Что я должна буду делать?

– Всё, что я потребую, если ты будешь в силах это сделать. Не бойся, по потолку ходить не заставлю. Заниматься домашней работой. Готовить от тебя никто не требует. Будешь прислуживать мне за столом, читать мне вслух, смотреть со мною видео. И развлекать, естественно. Секс – в любое время дня и ночи, не менее трёх раз в сутки, никакие возражения и отговорки не принимаются.

– А если месячные?

– Это несущественно.

– А если я забеременею?

– Тебе дадут противозачаточные таблетки. И проконтролируют, как ты их принимаешь.

Максим вернулся в кресло. Лика помолчала. Потом оглядела себя. Ей всё ещё было стыдно за свою наготу.

– Я могу хотя бы одеться? – спросила она.

– Тебе дадут одежду. Только не думай, что сможешь опять наряжаться в эти свои дурацкие мешки и тряпки. Таким, как ты, следует носить только латекс, кожу, чулки и всё такое прочее, как полагается хорошей проститутке – всё вызывающее и сексуальное, чтоб ты всегда была красивой и желанной… И мойся почаще, в твоей комнате есть ванна и косметика. За этим тоже проследят.

Лика покосилась на свои трусики и потупилась. Трусики, конечно, были очень миленькие, но всё же…

– Можно рабыне ещё спросить хозяина?

– Спрашивай, – великодушно разрешил тот.

– Я имею право носить хоть что-то не из латекса?

– Ты забываешься, – последовал немедленный ответ. – Ты – рабыня, ты не имеешь никаких прав. Следи за своими словами. Второе замечание. После третьего тебя накажут.

– Да, хозяин. Хорошо, хозяин. – Помедлив, кивнула девушка и на мгновение задумалась. – Я спрошу тогда так: мне разрешается носить хоть что-то не из латекса?

– Да. Разрешается. Носовой платок и прокладки, если месячные.

Что ж… Это было даже забавно. Как Лика ни была взволнована происходящим, она склонила голову, чтоб скрыть улыбку.

– Благодарю… хозяин.

Она слышала, как мужчина в кресле пошевелился и переменил позу.

– А теперь встань и иди, – сказал он. – Кузница направо и по коридору. Там тебе подберут подходящий ошейник и наденут кандалы. И не задерживайся!

Лика вскинула голову. Глаза её изумлённо расширились, губки некрасиво округлились. Такого она от Максима всё-таки не ожидала.

– Как… – пролепетала она. – Как кандалы? За что, хозяин?

Про себя она со странным чувством отметила, что обращение "хозяин" вылетело у неё уже совершенно механически.

– Ни за что, – прозвучал ответ, – просто так. Рабыне полагаются ошейник и цепи. Или ты хочешь быть всё время связанной? Не притворяйся дурочкой, меня это раздражает.

– Но там… ведь там, наверное… кузнец?

– Он там для того, чтоб делать своё дело, а не для того, чтобы тебя насиловать! Иди, рабыня. И поторопись! Если через пять минут мне не сообщат, что ты дошла до кузницы, получишь десять ударов. – Он демонстративно взглянул на часы и хлопнул по ладони свёрнутой плёткой.

– Время пошло!

Испуганная, Лика добралась до кузницы едва ли не бегом.

Внутри было сумрачно и жарко. В пламени горна калились заклёпки, мерцали то красным, то белым. Кузнец – сильно небритый ражий детина лет сорока пяти – смерил девушку взглядом, от которого она вся вспыхнула, как мак, знаком велел приблизиться и одним движением ножа разрезал на ней верёвки. Лика чуть не застонала от облегчения, когда кровь снова свободно побежала по жилам. Пока она разминала затёкшие руки, кузнец обмерил ей запястья, шею и лодыжки сантиметром, потом подвёл к большой линейке на полу, замерил по ней рост и расстояние от талии до пяток, вынул из ящиков с соответствующей маркировкой крепкие стальные кандалы и такой же ошейник и подтолкнул девушку в сторону скамейки возле наковальни.

– Ну, что, скажи: "Прощай, свобода", – усмехнулся он. – Ложись.

Лика попятилась. Она ожидала увидеть что-то вроде лёгких игрушечных наручников, какие продаются в ларьках с китайскими игрушками, и теперь со страхом смотрела на солидные, увесистые цепи с настоящими широкими браслетами. Такие можно без особого вреда носить годами. Никаких замков на этих страшных кольцах не было и в помине, только отверстия для заклёпок; её на самом деле собирались заковать по-настоящему, как каторжников в старину – надолго и всерьёз. Надежды на скорое освобождение стремительно таяли. Она оглянулась на дверь, но та была с пружиной и автоматически захлопнулась, едва лишь девушка сюда вошла. Назад пути не было.

– Ложись, – заметив её нерешительность, повторил кузнец. Он говорил отрывисто, но мягко, как обычно говорят с понятливой собакой. – Ноги – сюда. Не дёргайся, а то обожгу или случайно мимо ударю. Поняла?

– Поняла, – кивнула она и, спохватившись, торопливо добавила: – Поняла, хозяин.

Скамейка была широкая, с какими-то приспособлениями самого зверского вида. Кузнец ухмыльнулся, уложил девушку на спину и опустил большие деревянные зажимы ей на шею и на талию, чтобы та не могла шевельнуться, после чего потрепал её по голове.

– Умница, – сказал он с одобрением. – Понятливая. Не дёргайся. Больно не будет.

Широкие стальные браслеты плотно обхватили лодыжки. Лика сглотнула. Колодка на шее была такой толщины, что девушка не могла даже нагнуть голову. Ощущение было незнакомым, пугающим и почему-то – очень возбуждающим. Сердце бухало в груди. "Что происходит? – крутилось в голове. – Что я здесь делаю? Мама родная, что я здесь делаю?! Ведь это уже не игрушки! Кто этот дядька? Он же меня сейчас на самом деле закуёт в кандалы и посадит на цепь! Я не хочу! Я не хочу в рабыни! Не надо! Мама!"

Бунтовать, однако, было уже поздно. На свет явились раскалённые заклёпки. Лика от страха затаила дыхание. Она не видела отсюда, но почувствовала, как Мастер свёл проушины браслетов. Пять-шесть раз звонко грохнул молот, на ноги плеснули ледяной водой из ковша, после чего с Анжелики сняли колодки и разрешили ей двигаться. Но только для того, чтобы она могла положить на наковальню руки. Теперь она могла смотреть, как происходит весь процесс заковки, но всё равно при каждом ударе молота моргала и вздрагивала, а потому ничего толком не увидела и очнулась, лишь когда была уже в цепях. Потом дошла очередь и до ошейника. Кузнец усадил её, приподнял подбородок, примерил ей на шею широкую блестящую железную полосу, свёл концы, подвигал вверх и вниз и удовлетворённо кивнул.

– Сглотни. Теперь кивни. Ангины нету? Подвигай головой… Так, хорошо. Ложись сюда. Это – на, засунь в уши.

Он вынул из кармана кожаного фартука два сереньких комочка ваты и протянул их девушке. Лика вздрогнула и торопливо подчинилась. Путаясь в цепях, неловко встала на колени, выпятила зад, обтянутый блестящим латексом, и опустила голову на специальную подставку возле наковальни. Наверное, в такой позе раньше отрубали людям головы, подумала она. Хорошо, что волосы она как всегда собрала в узел на затылке, а то бы они сейчас обгорели…

Ошейник холодил ей шею, и наверное поэтому Лика так отчётливо ощутила затылком весь жар раскалённой заклёпки и с трудом удержалась, чтобы не вскочить и не закричать. Она зажмурилась, стиснула зубы и кулаки, терпеливо выдержала пять аккуратных, прицельных, но всё равно – очень звонких ударов, потом – поток воды и шипение остывающего металла.

Потом повисла тишина. Пустая и гулкая. Было слышно, как с наковальни падают капли.

– Вставай, – скомандовал кузнец. – Поздравляю. Теперь ты настоящая рабыня.

Сквозь вату в ушах всё слышалось нечётко. В голове гудело. Неловко, зазвенев цепями, Лика поднялась и выпрямилась. Она была вся мокрая; капли скатывались по груди и животу. Потрогала ошейник, вздрогнула: тот сидел, как влитой, без зазора, между шеей и широким кольцом едва можно было просунуть палец. Кандалы и цепи тяжело оттягивали руки. Она сглотнула и поёжилась. Горло было перехвачено железом.

Закована.

Рабыня.

Навсегда.

Навсегда?

Анжелика передёрнулась. Откуда эти странные мысли?

– Раздевайся.

Девушка даже не подумала возражать, дрожащими руками расстегнула ремешки на боковинах трусиков, стянула промокший чёрный лоскуток и отдала его кузнецу, стараясь не глядеть ему в лицо. Теперь она стояла перед ним совсем обнажённой.

Если не считать цепей.

– Держи, – услышала она в ответ. – Это тебе. Надень.

Она подняла глаза и увидела, что мастер протягивает ей мягкий кожаный ремень с вышитой серебряной монограммой. Спереди в него было впрессовано колечко с карабином, чтобы прикреплять к нему ножные кандалы. Лика не двинулась, и тогда мастер сам шагнул вперёд. Лика покорно подняла руки над головой и позволила затянуть пояс у себя на талии, потом – прицепить к нему цепочку от ножных кандалов, потом вынула затычки из ушей, поискала, куда бы их бросить, и бросила в огонь.

– Как себя чувствуешь? – спросил кузнец, критически осматривая свою работу.

Лика неловко пошевелила закованными руками.

– Холодно, – пожаловалась она. – И немного жмёт. Вот здесь… – Она показала, где.

– Согреешься, – успокоил её мастер. – А жмёт из-за верёвок. Запястья распухли. Вечером примешь ванну, всё станет как надо. Всё, можешь идти.

Лика повернулась и направилась к двери.

– Стой.

Она замерла.

– Ты забыла поблагодарить.

В голосе кузнеца послышалась насмешка. Лика вздрогнула. Не дай Бог – третье замечание!

Надо было срочно что-то делать. Ей вовсе не улыбалось провести первый же день на дыбе или в клетке, или получить десяток ударов плетью. Она торопливо шагнула обратно к кузнецу, опустилась к его ногам, чуть не упала, запутавшись в цепях, и распростёрлась на полу.

– Прости меня, хозяин! – истово выдохнула она и подняла лицо. – Благодарю тебя, хозяин! Благодарю, что заковал ничтожную рабыню. Мне не было больно. Ты в самом деле мастер… хозяин.

Кузнец снова усмехнулся и поскрёб ногтями в бороде.

– Ничтожную рабыню… – повторил он, словно пробуя слова на вкус. – А из тебя, похоже, выйдет толк, – признал он. – Умеешь подлизываться. Ладно, вставай. На первый раз прощаю.

– Первый раз? – опешила Лика.

Сердце её забилось: неужели… Значит, всё-таки её когда-нибудь отпустят?

– Меня… ещё раз приведут к тебе, хозяин?

– Приведут, приведут, – успокоил её кузнец. – И клеймить приведут, и кандалы заменять, и мало ли ещё, зачем. Так что, ещё увидимся. Иди.

Клеймо… кандалы… Лика сглотнула.

Что здесь происходит?

Мастер отвесил напоследок ей увесистый шлепок ниже спины мозолистой ладонью и вернулся к работе.

В коридоре закованную по рукам и ногам Анжелику встретила какая-то другая девушка, затянутая в тугой красный латексный комбинезончик с вырезами, без кандалов, но тоже – в ошейнике, взяла её за цепи, как за поводок и молча отвела в другой конец коридора, в отдельную комнату, где и оставила. Лика двигалась неловко, мелкими шажками, семеня, немного враскорячку, прикрывая грудь руками, и еле поспевала за своей провожатой. Цепи звенели, латекс на девушке тоненько поскрипывал. Лике было стыдно и ужасно неудобно, однако в целом ощущения показались ей очень необычными и скорее приятными, чем наоборот. Ножная цепь тянулась к поясу, цепь от ошейника поддерживала кандалы на руках. Ничего не натирало и не ёрзало. На ногах браслеты сидели особенно здорово, каждый шаг возбуждал. Радовала и сама отсрочка наказания. Лика ощущала громадное облегчение от того, что на сегодня всё закончилось.

Шла она почему-то на цыпочках.

– Это твоя комната, – сказала девушка, остановившись на пороге. – Располагайся. Можно спать. Ванна там. В шкафу висит одежда, лучше примерь сразу, чтоб потом не путаться. Не забудь как следует присыпаться, а то кожу сдерёшь. На туалетном столике тальк, силиконовый гель и косметика. Завтра ты должна быть готова. Тебе уже дали какое-нибудь имя? – Лика непонимающе уставилась на неё, потом покачала головой. – Значит, ещё дадут.

Девушка в красном развернулась и не прощаясь вышла. Отрывисто щёлкнул замок.

Лика принялась осматриваться.

В комнате была одна кровать с большим матрацем, застеленным резиновым бельём – чёрным и красным, туалетный столик и маленький табурет перед ним, обитый глянцевитой чёрной кожей. Шляпки гвоздиков искристо серебрились. Единственная лампочка была на стенке, над кроватью в бра, вделанном в стену намертво, но у трюмо была своя подсветка, как в актёрской гримёрной. Косметика оказалась очень хорошей фирмы, разнообразная и со вкусом подобранная. За дверцей был туалет, которым Лика не замедлила воспользоваться.

В гардеробе, как ей и было обещано, обнаружился целый ворох латекса. Она ожидала чего-то подобного, но всё равно была ошеломлена. Медленно, стараясь не делать резких движений (она ещё не привыкла к цепям на руках) Лика перебрала висящую на плечиках одежду. Все вещи идеально подходили ей по росту и размеру, словно были сшиты специально для неё. Здесь было семь совершенно одинаковых комплектов латексной одежды разных цветов – чёрного, красного, розового, зелёного, жёлтого, серебряного и золотого. Из-за текстуры латекса все цвета были жутко экстремальными, насыщенными: чёрный был зеркально-чёрным, красный – жгуче-красным, розовый – приторно-розовым, зелёный – кислотно-зелёным, а жёлтый – прямо-таки ядовито-жёлтым. Серебро напоминало зеркало или яркий лунный свет, а золото – такой же яркий солнечный. Впоследствии она узнала, что менять их полагалось согласно смене дней недели. Комплекты были довольно обильными по количеству деталей туалета, что позволяло рабыне в некотором смысле разнообразить гардероб. В каждый такой комплект входили: лифчик, двое трусиков и пояс для чулок, корсет на косточках с подвязочками в тон, купальник-комбидресс, две мини-юбочки – одна в обтяжку и одна немного расклешённая, короткий сарафанчик на бретельках, коротенькие, очень откровенные шортики, простёганная синтепоном тёплая жилетка и латексный платок "бандана" на голову. Всё было ладно скроено и крепко сшито (то есть, спаяно), приспособлено для быстрого секса и продумано так, чтобы рабыня в кандалах могла всё это беспрепятственно надеть. Одни трусики были сплошными, на других имелись две "рабочие" дырочки, армированные резиновыми кольцами; все ремешки и бретели легко и быстро отстёгивались, на боковинах шортиков и на плечах жилетки имелись разъёмные молнии. Сарафанчик походил на униформу горничной, только очень укороченную; у него был белый фартучек из латекса, отделанный по краю фестончиками из прозрачного пластика, а в кармашке обнаружилась такая же заколка на голову. Лика хмыкнула и стала смотреть дальше. Лифчик, хоть и поддерживал грудь, был такой конструкции, что почти ничего не прикрывал. Корсеты были плотные, высокие, на шнуровке спереди, с подвязками для чулок и колечками для прикрепления ножных цепей спереди и сзади. На "купальниках" тоже имелись подвязки и колечки, вдобавок у них отстёгивались чашечки бюстгальтера и вся нижняя часть. Ко всему прилагалось по паре латексных перчаток длиною почти до локтей, а на отдельной полочке высокой стопкой были сложены хрустящие пакетики с такими же чулками. Чулки были чёрные и красные, тонкие, со швом и кружевным верхом, очень дорогие, щедро пересыпанные тальком, чтоб не слиплись и чтоб было легче их натягивать. Сам тальк, как и было обещано, стоял на туалетном столике в белой пластиковой бутылочке, в другой такой же обнаружился полироль для латекса. Внизу стояли семь разноцветных пар лакированных туфелек, семь пар полусапог на высоченных каблуках и семь же пар таких же босоножек. Все вещи были новыми, скрипучими, очень яркими и красивыми и пахли только свежей тканью, латексом и лавандой. Даже там, на свободе Лика и то не решилась бы носить такие вызывающие наряды (хотя, если подумать, мужики просто в обморок бы упали!), да и стоило всё это умопомрачительных для скромной библиотекарши денег. Но здесь эта одежда указывала на статус рабыни, и ей сделалось слегка не по себе. Впрочем, – с некоторым облегчением подумала она, – когда на тебе кандалы и железный ошейник, о таких мелочах, как латекс, не имеет смысла беспокоиться…

Больше она не колебалась, сняла плечики с чёрным комплектом, выбрала лифчик, трусики, которые без дырочек, корсет и расклешённую юбчонку, неумело, но от души обсыпалась со всех сторон сухим горьковатым тальком, чихнула, взяла с полки чулки и принялась одеваться.

Больше всего пришлось повозиться с корсетом. Лифчик Лика надела свободно, даже будучи закованной в кандалы; это не составило труда: застёжки у него все были спереди. На трусиках понадобилось только застегнуть боковые ремешки, а вот корсетов Лике раньше одевать не доводилось. Вначале она пыталась зашнуровать его, как шнуруют ботинки, "ёлочкой". Ничего не получилось. Она долго мучилась с завязками, путалась в своих цепях и в бесчисленных дырочках и всё никак не могла добиться, чтоб половинки корсета сошлись (а ей почему-то непременно хотелось, чтобы они сошлись, чтоб всё было аккуратно, как она любила). Наконец она догадалась, что шнуроваться надо начинать сверху, а не снизу, после долгих проб и ошибок остановилась на шнуровке "крестиком" и вскоре уже вертелась перед зеркалом, затянутая в "рюмочку", оглядывая себя со всех сторон. Корсет сидел как вторая кожа; нигде не натирало и не морщило. Вопреки ожиданиям, ощущение девушке понравилось: корсет был очень тесен, сдавливал мышцы, зато вытягивал всё тело в струнку и заставлял её держаться прямо. Хроническая Ликина библиотечная сутулость сразу куда-то исчезла. Вот только дышать теперь приходилось часто и неглубоко. Собственное отражение в зеркале тоже пришлось ей по душе. Талия стала совсем тоненькой, грудь заметно увеличилась и теперь волнующе вздымалась и опадала, спина прогнулась, маленький животик очень сексуально выдался вперёд, попка же – наоборот – слегка отклячилась, что тоже выглядело очень возбуждающе. Лику будто бы залили в формочку. Она распаковала и осторожно натянула чулки, стараясь не порвать их кольцами своих кандалов, пристегнула подвязки и надела юбочку. Покосилась на себя через плечо и близоруко прищурилась. Из зеркала на неё глянула невысокая точёная девичья фигурка, вся с ног до головы затянутая в кожу, кружева и латекс. На чёрном фоне ярко выделялись серебристые цепи кандалов, полоски браслетов и ошейника.

"А ведь я, оказывается, красивая", – подумалось вдруг ей, и она покраснела. Неужели для того, чтобы почувствовать это, чтоб разглядеть как следует собственную красоту, ей необходимо было, чтоб её насильно заковали в цепи и ошейник, сексуально одели и заставили обращаться ко всем на "вы"? Она с трудом могла в это поверить. Здесь явно было что-то другое, но вот что – оставалось загадкой.

Она стояла так довольно долго, скованная, трогательно беспомощная узница, вся сверкающая бликами и таинственно манящая, и почти что против воли снова постепенно ощущала растущее возбуждение. Соски напряглись, низ живота сладко заныл, ей вдруг дико захотелось ощутить в руке напрягшийся мужской член, пульсирующий, тёплый. В руке, в руках, во рту, а лучше – между ног… Она – невольница, рабыня, девочка для удовольствия, для услаждения хозяина, игрушка…

Игрушка.

Трусики стремительно намокали. "Скоро они сделаются совсем мои, – отстранённо подумала Лика, обшаривая шалым взглядом комнату. – И даже пахнуть будут мной…" Она помедлила, потом прошла к кровати и, зазвенев цепями, повалилась на матрац. Расслабилась, приподняла подол коротенькой юбчонки, робко запустила пальчики под чёрный лоскуток трусов (чего не делала уже очень давно), нащупала набухший бугорочек клитора и мокрые, почти горячие от напряжения женские врата, и с наслажденьем принялась тереть там, ускоряя темп с минуты на минуту, двигая рукою всё быстрее и быстрее, пока в конце концов не взорвалась в экстазе. Всё напряжение последних дней и лет переплавлялось, уходило. Она кричала и билась в цепях, и комкала простыни, а волны наслаждения всё накатывали и накатывали на девушку одна за другой, как будто хотели окончательно её утопить в океане любовной истерики. Стоило чуть-чуть пошевелиться, как цепи и браслеты вновь напоминали о себе, и сладкая дрожь сотрясала всё тело. Пальцы рук как будто обрели собственную жизнь и сами нащупывали изголодавшееся лоно. И вновь из горла вырывался крик, слегка придушенный ошейником…

Такого с Ликой не было давно.

Наконец всё кончилось. Девушка устало откинулась на подушки, полежала минуту-другую, выключила свет, потом нащупала и потянула на себя край покрывала.

Что-то щёлкнуло. Под потолком вдруг ожил динамик, которого она раньше не заметила, ожил и проговорил приятным низким женским голосом: "Третье замечание. Самоудовлетворение запрещено! Готовьтесь принять наказание. Завтра за вами придут". После воцарилась тишина.

Лика не ответила. И вообще никак не прореагировала. Ей было всё равно. Накатывала блаженная истома. Оргазм так измотал её, что девушка почти сразу же уснула.

Прямо так, не раздеваясь.

*

Продолжение следует

Фотографу Скотту Хьюстону был предоставлен доступ в женскую колонию Estrella Jail в Аризоне, США, чтобы он смог увидеть и запечатлеть жизнь заключенных этой тюрьмы изнутри. Заключенные скованы цепью и между ними есть всего 2,7 м пространства, в таком виде девушки отправятся к автобусу, который отвезет их на ежедневные исправительные работы. Женщины этой тюрьмы совершили разные преступления от продажи наркотиков до убийств.

Так заключенные должны стоять в линию, положив правую руку соседу спереди на плечо

Розовые наручники

Женщины идут под конвоем

Женщины стоят в очереди, в то время как охранник одевает им на ноги цепи, перед тем как отправиться к автобусу, который отвезет их на ежедневные общественные работы.

Остановка автобуса, на которой часть девушек заберут на общественные работы в этом месте

Заключенные убирают территорию

Ждут начало работ по уборке территории

Две женщины копают могилу для захоронения, пока все остальные смотрят на это.

Также в обязанности заключенных, помимо копания могил входит, прощание с неизвестными усопшими, умершими на улицах и в больницах, у которых нет никого из близких

В туалет тоже все вместе, так как отцеплять от общей цепи из-за этого их никто не будет

Обливание ледяной водой

Обед по расписанию

Жизнь внутри тюремной камеры

Некоторые из заключенных живут в палатка-казармах на тюремной земле

Окно в камере

Взгляд из тюремной двери

Звонок близким

Заключенным дают один час, чтобы они могли позвонить своим близким раз в неделю в выходные дни

Директор тюрьмы шериф Джо Арпаио, прославившийся своим жестоким отношением к заключенным, смотрит в окно своего офиса в Фениксе

Заключенных фотографируют каждый раз перед тем, как они поедут на работу

![]()

Заключенная задрала штанину, чтобы показать свою татуировку

Заключенные поддерживают друг друга

Одна заключенная выщипывает брови другой

Чистка сапог

Получение лекарств

Внутри палаточной казармы для заключенных

Жительницы палаточного тюремного городка живут на свежем воздухе и обычно в свободное время болтают или просто сидят на солнце

Поправление волос

Девушка показывают свою татуировку фотографу, очевидно это имя близкого ей человека.

Ну http://wh.reactor.cc/post/1964222 тут я возомнил себя дофига критиком и начал подсказывать человеку чего делать =(и мне стало стыдно критиковать когда сам нихера не умеешь =) таки вот мой небольшой рассказик, накажите меня полностью =)

Тюрьма,одиночная камера, жуткая вонь разложения, пота и едкой химии. К стене приковано существо, гуманоид, со странными чертами лица, которое невозможно разглядеть в этой темноте.

Похоже это человек, он висит над землей, прикованный за руки к потолку, на шее у него ошейник с рунами, которые, то вспыхивали ярко голубым светом, то гасли. В камере было тихо, только изредка позвякивали цепи, на которых висел гуманоид... В Камеру вошли двое в черной, как эбонит, броне, вооруженные мечами с широким лезвием, напоминающие мясницкие топоры. Пленника освободили, на голову надели мешок, через который было трудно дышать, не то, чтобы что-то увидеть... Его волокли через лабиринты поворотов, проходов, дверей… их было так много, что он уже перестал считать сколько их. Если и появится возможность, бежать он не найдет выход... его затащили в комнату и посадили на стул... наручники на руках были прикованы к центру стола, ноги приковали к железному стулу, а ошейник так крепился к спинке стула что он не мог пошевелится...

Судя по тому, как громко стучали сапоги охранников, он услышал что они вышли из комнаты и направились далее по коридору... он чувствовал присутствие как минимум еще троих созданий в комнате, помимо себя... Вдруг кто-то заговорил:

Итак мистер Грерор, расскажите нам, по какой причине мы должны не уничтожить вас, как и остальных восставших? - Спросил женский, но твердый командирский голос...

Я не нуждаюсь в оправданиях... Я всегда был верен своей госпоже и тот факт, что во время восстания я находился в городе, ничего не доказывает...

Вы, один из могущественных чернокнижников Подгорода, даже не попытались остановить восстание!! Этого достаточно, чтобы казнить вас!

Деточка...Я же не один раз говорил что, в мою лабораторию никто не входил, как и я из нее не выходил, уже чертов 3ий месяц. Я работал над созданием очередного гомункула и понятия не имел что, просиходит снаружи!

В комнату вошло создание чью ауру Грегор почувствовал даже через подавляющий магические силы ошейник... он услышал как все 3е созданий в комнате пали ниц и понял, кто посетил его допрос лично...

Он попытался поприветствовать Леди Сильвану с таким почтением, каким только смог в его обстоятельствах, но его прервали и заставили замолчать...

Освободите его! - приказала Сильвана - не гоже лучшему из лучших прибывать в таком состоянии.

С Грегора сняли маску, ошейник и освободили от наручников с кандалами... он потер запястья исключительно по привычке, а не потому что ему натерло, ведь он был нежитью и не чувствовал боли... это скорее рефлекс из прошлого...

Грегор, ты же понимаешь, в какой ситуации мы сейчас находимся... нас подставили, и вожди орды приказали допросить и уничтожить всех, кто был в то время в городе... мы не в том состоянии, чтобы перечить нашим недавно приобретенным союзникам.

Я прекрасно понимаю, госпожа, и жду своей казни...

Мы не можем раскидываться своими солдатами направо и налево, но и сделать так, чтобы ты остался безнаказанным я тоже не могу... Король Лич пал... мы отомщены, но должны существовать дальше, у нас много работы и скауты недавно принесли вести, что пали великие врата, за ним Гилнеас - город этих грязных животных, Щенков Аругала. Ты будешь отправлен в первых рядах на штурм их цитадели... Если ты переживешь штурм, ты будешь прощен...

На следующий день Грегор был в одной из повозок, которая везла первую волну... Первая волна.... это словосочетание означало смерть... в первую волну входили не прощенные, заключенные тюрем и просто безмозглые гули, которых слали штурмовать укрепления противника, чтобы узнать о оборонительных возможностях противника... нужно быть чрезвычайно везучим чтобы там выжить...

"Выжить"... когда-то это слово для Грегора было главным. Он вспомнил те времена... Времена, когда он был человеком...

… Он стоял, взобравшись на огромный камень, и смотрел вдаль, он видел высокие башни Даларана, не поддающиеся физике обычного строительства... он посмотрел в другую сторону и увидел песчаный берег и море. В море плавали рыбацкие лодки, а на берегу играли дети с их родителями.

Ветер подул на восток и Грегор обернулся в ту сторону, увидев небольшой домик. Перед ним был огород и бескрайние зеленые луга, тут было безопасно... Дома ждала жена и двое детей. Он только что поел, Елена готовила просто восхитительно. Он досих пор чувствовал запах жареной оленины, и, хотя завтракал он всего 20 минут назад, у него снова потекли слюнки, так вкусно готовила Елена... Она и его дети, должно быть уже на полпути в Мельницу Таррен, для молитвы и пополнения провианта...

Грегор же шел на урок магии в Даларане, хотя он уже отслужил свое в элитном полку Лордаэрона, в личной страже короля Теренеса, он все равно пытался найти свое призвание в жизни. Оказалось, у него неплохие способности к магии, и если бы отец не служил в страже Теренеса как его отец и отец его отца, у Грегора был бы шанс стать искусным волшебником... Но сейчас ему уже за 40, он стар и ему, скорее всего, не хватит времени постигнуть что-то большее, чем простые фокусы...

Вдруг тележку сильно дернуло, колесо наехало на камень, Грегор очнулся от воспоминаний. Он сразу же почувствовал что-то неладное... он выглянул за борт телеги. Было тихо... слишком тихо... он пнул своих товарищей. Он даже не знал кто они, но с ними шансов выжить было больше... Вдали он услышал вой, но это не был тирисфальский ворг, к ним он привык за года, проведенные в Тирисфале.. Вой был иным, похожим на призыв к оружию... Вдруг Он услышал свист стрелы и звериный рык со всех сторон. На них напали. Это была западня! Не то, чтобы ею можно было напугать Грегора, но его достаточно удивило, что Воргены напали сейчас... Они смогли пробраться через кордоны и напасть на ничего не ожидающий конвой... Телега остановилась, из нее начали выбегать солдаты и палить во все стороны.

Один из воргенов бросился прямо на Грегора. Щелчок пальца и Грозный зверь, сулящий разорвать Грегора на части, превратился в догорающий кусок мяса. Ворген умер еще до того, как пламя объяло его тело. Грегор выжег его душу... теперь ничего не спасет эту шавку...

Воргены, увидевшие, что произошло с их товарищем, не на шутку рассвирепели и бросились под пули, только бы достать Грегора. Он отбежал от телеги подальше и ждал когда все соберутся... Воргены рычали и скалили зубы. Они загнали его в ловушку. Ничего, НИЧЕГО его не могло спасти...

Первый урок Грегора с магией разрушения прошел на ура. Он был счастлив и знал, что теперь может сделать голыми руками без оружия и щита... Великий магистр похвалил его за успехи и решил предоставить тому возможность усилить свои знания, Грегора отвели в круглую комнату. Там не было ничего, кроме белых стен. За его спиной, с мягкой улыбкой и пожеланием удачи, магистр закрыл дверь и та исчезла... Грегор поднял голову и увидел, что потолка в комнате нету. Цилиндрическая комната уходит в небо на многие версты вверх...

Вдруг он услышал голос в своем разуме... Как это и бывало обычно, когда его обучали новому заклинанию, тренера вкладывали знание заклинания непосредственно в голову ученика... Он услышал Слова заклинания от самого магистра и попытался сразу понять смысл.

Он произнес их, но ничего не произошло... он очень разочаровался в себе, ведь магистр сам уделил ему свое внимание, а Грегор не оправдал доверия.. Вдруг из стен начали лезть мелкие демоны, прислужники которых Грегор видел у некромантов и колдунов, когда они с его отрядом отчищали клоаки Лоардерона от Культистов... Грегор пожалел что у него нет оружия и попытался отбиваться от них своим первым выученным заклинанием - это был огненный всплеск... Его руку окружила жидкость сначала ярко оранжевая, потом голубая, но по структуре она напоминала огонь и многие бы подумали, что это он и есть, если откинуть законы физики которые не позволяли огню вот так вот виться вокруг руки... он махнул рукой в сторону ближайшего демоненка и тот завизжал от боли. Грегор повторил заклинание и поджег следующего. Пламя пожирало демонят, как сухое сено.

Грегор хлыстал раз за разом, но они появлялись и первые уже добрались до него, начиная разрывать на нем одежду. Его облепили с ног до головы, его кусали, рвали когтями и пытались выколоть глаза. Снова голос в голове произнес заклинание. Грегор начал повторять его, как мантру все громчке с каждым разом… и вдруг он увидел нечто, что сначала показалось ему адом, он подумал, что он умер. Но потом он понял, что жив и находится в той же комнате, куда привел его магистр. Он видел, что пламя заполнило весь цилиндр комнаты, время замедлилось. Он видел, как пламя медленно выжигает кожу демонов, как тлеет она и отлетает. Он был в центре огненного урагана... Все вокруг пылало в нем смешались чувства восторга и страха...

Он почувствовал как слабеют ноги, пересохло в горле голова болела так как будто по ее засунули в колокол и били молотами со всех сторон...Он стал хуже видеть все вокруг расплывалось затем наступила тьма...

Он проснулся дома, он не помнил как он сюда пришел или как его сюда принесли за окном смеркалось в далеке он увидел как жена и дети возвращаются домой....

Когда воргены набросились, время замедлилось для Грегора, он видел как медленно из их лап вырастают когти, он видел как сжимаются мышцы на их телах, чувствовал их животный запах... ему это нравилось. Он улыбался...

Кавалерия, подоспевшая на звуки выстрелов, опоздала...

Раненых уже было не спасти. Воргены были проффесиональным убийцами которые знали свое дело, но никто из них не расчитывал встретить такое сопративление... Грегор уже сидел в телеге на своем месте и ждал, когда же продолжится его путешествие на войну...

Когда они достигли места назначения, когда-то древняя стена и величественные ворота, защищавшие Гильнеас, превратились в руины под обстрелом союзной артиллерии. Орки знали, как штурмовать крепости, у них это было в крови. Хотя сейчас по ним и не скажешь, что когда-то они были Варварами, уничтожающими все на пути...Ходили слухи, что они, в свое время, даже пленили красный аспект, что честно, говоря впечатляло Грегора... Даже больше он завидовал той силе, которой владели Древние...

Отрядом Грегора командовал один из стражей смерти, в руках он нес клинок с широким лезвием и щит с геральдикой стражей смерти, на груди стража висела синяя накидка с гербом отрекшихся, Грегор всегда гордился носить ее... их направили штурмовать какой-то объект в горных районах Гильнеса, что-то связанное с поставками продовольствия в город... Шпионы Сильваны были лучшими среди всех... вряд ли кто-то из других смог бы пролежать на дне реки несколько недель не шелохнувшись или зарыться в снег без еды и воды...

Отряд состоял из пяти стражей смерти и около сотни заключенных, пройдя огонь и воду, будут прощены, все они понимали это и сражались с удвоенной яростью...

Объект, который предстояло захватить, был похож на маленькую крепость... 4 башни, окруженные Каменной стеной, а в центре стояло здание, ощетинившееся тяжелыми пушками и бойницами... с одной стороны крепость врастала в скалу, с другой был отвесный обрыв в великое море, так что обойти и окружить ее не представлялось возможным.

Штурмовать крепость таким количеством солдат было самоубийством, все это понимали, но был дан приказ и его нужно было выполнять...

По данным разведки кроме главных ворот в крепости был и канализационный сток, выходящий в отвесной скале прямо в великое море... это был их единственный шанс... они двинулись вдоль обрыва. На безопасном расстоянии от дозорных они начали спускаться по обрыву и двигаться в сторону канализационного стока.

Первым шел Страж смерти Гартлиок, За ним Грегор и остальные. Добравшись до отвесной трубы Гартлиок легким движением руки разрезал решетку, как будто она была не из прутьев толщиной с руку человека, а из сена....

Они начали забираться внутрь, как вдруг один из солдат сорвался и потянул за собой еще нескольких.... так они потеряли около 5 арбалетчиков и 1го стража смерти... Грегор не сомневался, что они могут выжить после падения, но ждать, когда они вернуться, нельзя...

Идя по таннелям, Грегор думал и пытался вспомнить какая я же тут должна быть вонь... Он пытался вспомнить, каково это - быть живым... он знал, что тех, кого воскрешают почти сразу после смерти, сохраняют некоторые чувства... но Грегору это было чуждо... вдруг страж смерти наткнулся на труп...

При дальнейшем рассмотрении было выяснено, что это труп волшебника... Грегор улыбнулся, наверно это такая традиция у людей смывать волшебников в канализацию...

Во времена служения Теренасу отряду Грегора выпало задание отчистить от скверны и остатков сбежавших экспериментов канализацию Даларана.... Тогда, когда они были еще людьми для них это стало проклятьем - там невозможно было дышать... от вони слезились глаза. Это была не простая вонь человеческих экскрементов, тут пахло химикатами, разложением... из теней к ним тянулись живые растения. Они уничтожали их, сжигали, по пути им встречались оживленные трупы... проблемой уничтожать все это не было и Грегор не понимал, почему ЭЛИТНОЙ гвардии Теренеса поручили чистить канализацию.

Пройдя немного дальше, по их расчетам они были под центром Даларана, канализация тут представляла из себя небольшую круглую комнату от которой в разные стороны уходили туннели... они двинулись в тот, из которого, по наводке одного из магов, тот слышал стоны и бормотания ночами...

Пройдя несколько десятков метров они наткнулись на святилище некромантов. Все было уставлено свечами и изрисовано ужасными символами, от которых становилось еще хуже... внезапно из-за угла вылетел колдун, с рук которого сорвались два огненных шара и испепелили двух впереди идущих солдата...

Весь отряд как по команде поднял зачарованные щиты и побежал в атаку, после еще пары неудачных попыток задеть кого-то, некромант предпринял попытку бежать и сразу же был подстрелен болтом из арбалета Грегора... еще 2е некромантов пытались сражаться, но попытки были тщетны. Против зачарованной брони они не могли сделать ничего...

Зачистив святилище, Отряд двинулся обратно, в центральную комнату Даларана, когда увидели плывущий по каналу труп волшебника...

Большинство люков было задраено и отряду ненужно было привлекать лишний шум, пытаясь выбить один из них... они шли дальше и Грегор был рад, что они идут именно в канализации, потому что Воргену было трудно учуять нежить в этой вони...

Выбраться они смогли. Внутри одной из стен люк не был ничем придавлен и отряд смог тихо и спокойно выбраться...Гартлиок разделил всех на команды и дал приказы захватить ключевые точки. Их целью было захватить крепость, но если не получится, сделать так, чтобы это смогли сделать следующие...

С Грегором отправили 4ех пехотинцев и 1го арбалетчика... их непосредственной целью было захватить и развернуть против обороняющихся пушки на стенах... они двинулись вдоль стены. По лестнице спускался ворген. В тот же момент его прошила стрела прямо в горло, он не смог издать ни одного звука, лишь глухо скатился с лестницы..

Двигаясь наверх, Грегор почувствовал на их участке стены около 10 воргенов и людей... вырвавшись наверх, соладты бросились атаку. Их преимуществом была внезапность.. и это преимущество себя оправдало. Оружие не было заряжено, некоторые из воргенов мирно спали.. Арбалетчик расстреливал меткими выстрелами ворегнов на другой стене, чтобы те не смогли открыть по ним огонь.

Грегор в свою очередь отрубил голову псу, который набросился сзади на арбалетчика...Он кивком поблагодарил Грегора и продолжил стрелять. 1ин болт 1на мертвая собака... вдруг ворота здания распахнулись, из них под командованием одного самого большого воргена, закованного в латы, выбегали десятки других. Была поднята тревога...Грегор увидел другие отряды, встретившие сопротивление со стороны воргенов... Грегор проговорил заклинание и на двери, из которых выбегали десятки врагов, обрушился дождь из огненных метеоритов... воргены умирали десятками. Как только все закончилось, возле ворот лежали десятки испепеленных или разорванных тел...

Воргены поняли, кого нужно уничтожить первым... Отряд Грегора это тоже заметил и они построились клином в сторону рвущихся на них противников. Вв центре клина Стоял Грегор. Читая очередное заклинание, он вызвал на помощь стража скверны, который проломив баррикады ворвался в ряды противника, сея в них смерть и панику... некоторые собаки прыгали со стен в попытке спастись.

Отряд Грегора развернул орудия на стены крепости и открыл огонь по бойницам, из которых град пуль и стрел сыпался на атакующих. Первый выстрел пришелся чуть выше бойницы и просто отколол кусок камня от стены. Следующие два угодили в противника, уничтожая его.... Внизу Грегор увидел, как отряд под предводительством Стража смерти Гартлиока, захватив ворота, впустили основные силы в крепость. Они сразу же устремились к воротам здания, перепрыгивая обожженные тела... через несколько минут крепость была захвачена и последние защитники уничтожены, если отрекшиеся и брали когда-то пленных то исключительно для экспериментов, но не сейчас...

Грегор стоял на Стене в дозоре, когда увидел, как огромная армия Воргенов подошла на огневые рубежи... 2ой стражник тоже увидел противника и забил тревогу... отрекшихся осталось около сорока, а за стенами было больше двух тысяч...

Воргены выкатывали тяжелое оружие и тараны для штурма крепости...

Грегор был в такой ситуации... было когда он потерял все... только тогда он был человеком. Он поетрял вс е - Дом, семью, детей... он был среди единиц оставшихся защитников, после падения Даларана... да какие защитники - это было народное ополчение...фермеры, ведомые в бой жаждой мести.. что они из себя представляли перед Нескончаемым потоком нежити...

Он стоял на стенах крепости Дурнхолд и видел, что нежить заполняла все пространство от стен до берега моря... это был последний бой … последний бой человеком он сражался достойно...

Внезапно Грегор услышал Рев и рык... Стая виверн и нетопырей с севера двигалась в их сторону. Они пролетали над деревьями и в рядах противника вспыхивали то Огненные цветы, то зеленые клубы тумана, раздирающие даже доспехи войнов...

Грегор осознал, что происходит. Он понял, что их не бросили, и подкрепление подошло вовремя...

Огонь пожирал. По полю перед крепостью бегали факелы... шкура воргенов очень хорошо горела... задыхающиеся в зеленом дыме волки издавали булькающие звуки и умирали, некоторые растворялись, как песочные замки под волнами... Армия потеряла большую часть солдат и отступила...

Грегор наблюдал все это с огромным удовольствием, когда его откинуло назад и он заметил в плече стрелу. Он поднялся на стену чтобы увидеть кто стрелял.. и увидел молодую девушку с арбалетом в руках которая смотрела прямо ему в глаза... Она развернулась, превратилась в Воргена и бежала вместе с остатками войск...

Вернувшись в Подгород с победой, ему вернули все права Апотекария и Инженера... Вернули так им любимую геральдику Отрекшихся... Сейчас он продолжает выполнять Специальные поручения Сильваны и вождей орды и экспериментировать с созданием сверх-гомункулов...

Российские власти из года в год ведут разговоры о гуманизации отечественного правосудия. Милиция преобразовывается в полицию, объединяются следственные органы, проводятся амнистии, либерализуется уголовное законодательство, взят курс на сокращение численности тюремного населения страны до 200 тысяч человек (к 2020 году). Однако пока тюремное население, в отличие от основного, едва ли уменьшается. Пенитенциарную систему постоянно сотрясают скандалы: в СИЗО гибнут подследственные (чего стоит дело Сергея Магнитского, рассорившее власти России и США), заключенные колоний восстают против плохих условий содержания и поборов со стороны администрации. В начале недели на всю страну прогремело письмо участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, объявившей условия в своей мордовской колонии рабскими. «Лента.ру» заглянула в историю российских тюрем, чтобы выяснить, как на протяжении столетий менялось обращение с женщинами в «казенных домах».

«Об уровне цивилизации народа можно судить, когда открываешь ворота его тюрем».

Федор Достоевский

«Того бъ государь великои жестоко казнилъ безъ пощады»

Тюремное заключение как самостоятельный вид наказания появилось в России сравнительно поздно. Хотя властью и великого князя, и удельных князей в монастырских подвалах можно было заточить почти любого, само наказание введено лишь Судебником 1550 года при Иване IV Грозном. Сроки заключения судебником никак не ограничивались, что было равносильно пожизненному заключению. Тюремное заключение не являлось основным видом наказания, царская власть предпочитала казнить ― за измену, убийство, церковные кражи, кражи с поличным, поджоги, преступления, совершаемые «ведомым лихим человеком», то есть рецидивистом. За мелкие преступления отдавали под кнут, тогда это называлось торговой казнью. Допускалось урезание ушей и языка, клеймение, заливание горла фальшивомонетчиков расплавленным металлом. Кроме того, была разработана сложная система штрафов и административных наказаний, так что княжеская, а затем и царская власть не видела необходимости в трате государственных денег на содержание преступников.

К женщинам судебная власть средневековой Руси относилась снисходительнее, чем к мужчинам. За большинство проступков и преступлений (в том числе за прелюбодеяние) их насильно постригали в монастырь. Но еще со времен Церковного устава князя Ярослава Мудрого (большинство историков датируют его XI-XII веками) не исключалась и смертная казнь для женщин, например, если та «без своего мужа или при мужи дитяти добудеть да погубить». Суд царский или церковный был вполне свободен в выборе наказаний. Сам царь мог казнить и миловать своей волей ― Иван III велел однажды «казнити, потопити в Москве реке нощью лихих баб, приходивших с зельем к великои княгине Софье», а Иван Грозный вообще не ограничивал себя ничем: он мог отдать приказ стрельцам расстрелять «из ручниц» жену и старшую дочь отравленного им князя Владимира Старицкого (об этом писал князь Андрей Курбский) или повелеть повесить изнасилованных им боярынь прямо над порогом их домов или даже над обеденным столом их супругов (это уже свидетельства итальянского военачальника и географа Алессандро Гваньини).

C 1649 года, когда было принято Соборное уложение, женщин-мужеубийц стали закапывать в землю, а «совратителей к своей бусурманской вере» ― сжигать на костре. «Одну женщину осудили быть заживо закопанной в землю. Она была виновна в смерти мужа, и таково было наказание за это. Напротив, того, кто сломает жене шею, даже не бьют кнутом. Наказания преступников здесь очень жестокие и неправомерные: нюхателям табака разрезают ноздри, пьющих вино и покупающих его из запретных (то есть не казенных ) кабаков бьют кнутом. Кто описку сделает в титуле царя, хотя бы в одной букве, того лишают руки. Кто неуважительно прикоснется к иконе, лишается жизни или ссылается, если это русский, а немца либо лишают жизни, либо обязывают совершить обряд перекрещения. Кто стрелял в ворону, сидящую на крыше церкви, того бьют кнутом. Кто-то стрелял вблизи помещения царя, это стоило ему правой руки и левой ступни. За разные преступления лишают человека глаза, носа или уха, разрезают щеки или лоб. Должников бьют по голеням. Кроме того, что сжигают людей, их бросают живых и связанных в огонь для пытки и оттуда вынимают. Кто имел дело с коровой, того привязывают к ее рогам за мужской член и так кнутом гонят по улицам. Самое обычное наказание ― это ссылка в Сибирь, куда попадают тысячи. Если муж совершает преступление, за которое его ссылают, то жена и дети должны отправиться с ним», ― писал в 1665 году голландец Николаас Витсен, посетивший Москву в составе посольства Республики Соединенных провинций.

И в то же время можно говорить о постепенном смягчении нравов. В 1667 году проведена первая ревизия тюрем и острогов, а пятью годами раньше на содержание осужденных в некоторых тюрьмах впервые ненадолго введено «государево жалованье», или «кормовые деньги».

«И впредь в Кремле колодников отнюдь держать не велеть»

При Петре I и его наследниках пытались исправлять тюремные учреждения на европейский манер. В 1717-м стали периодически менять солому, служившую постелью для колодников, а с 1720-го разрешили передавать в тюрьмы продовольствие со стороны. С 1736-го периодически вновь вводилось и питание осужденных за счет казны ― в противном случае колодникам позволялось собирать милостыню; для этого каждый день на цепи перед воротами тюремного замка сидел один из заключенных. Правда, содержавшиеся под стражей при полиции (аналог нынешних СИЗО) кормились за счет подаяний вплоть до 1810 года.

В 1744 году, в правление Елизаветы Петровны, был обнародован указ о раздельном содержании в тюрьмах и острогах лиц мужского и женского пола. Заключенных привлекали к работе: с 1771-го по распоряжению Сената «непотребных девок» стали отправлять на фабричную работу и в прядильные дома. Мужское же население тюрем было обязано трудиться с семи до 12-ти и с 13-ти до 20-ти часов ― копать рвы, строить насыпи и дамбы, тесать камень, валить лес. Послабления были лишь зимой, когда заключенных занимали надомной работой или расчисткой дорог.

Иллюстрация из книги Николая Евреинова «История телесных наказаний в России», Санкт-Петербург, 1913.

В 1787 году Екатерина II самолично составила проект общего тюремного устава. В нем она предусматривала «разобщение» подследственных и осужденных, мужчин и женщин, закоренелых преступников от провинившихся по незнанию. Кроме того, императрица посчитала правильным содержать в камерах единовременно не более двух-трех человек. Однако тогда ее проект так и не обрел силу закона, а порядок содержания под стражей для всей империи был сведен воедино только в 1832 году.

Начиная с рубежа XVIII-XIX веков за основу питания арестантов брался солдатский паек ― хлеб, крупа и мука. Рыба, мясо и остальные продукты считались слишком изысканной пищей, ее дозволялось принимать от родственников или благотворителей. Зажиточным узникам не возбранялось иметь свой стол и ― негласно ― даже получать обеды из ресторанов. Соблюдался церковный распорядок ― мясопустные дни и посты, в том числе строгие. Мясо и овощи появились в арестантском рационе лишь в середине XIX века. Рассчитывать на послабления могли лишь беременные и кормящие женщины. Они также имели право на продление времени прогулок, которые для обычных заключенных организовывались раз в день в пределах тюремного двора.

В 1819 году Александр I учредил Общество попечительное о тюрьмах , которое должно было «стараться дать заблудшим восчувствовать свои проступки, великость наказания и милосердия Божия, а также попечительные об них меры правительства». Переложив на общественность часть заботы о заключенных, власти поощряли благотворительность ― за выдающиеся заслуги по просвещению или духовному окормлению в тюрьмах можно было получить высшие государственные ордена. При его брате Николае I деятельность попечительских обществ в приказном порядке была распространена на все тюрьмы, рабочие и смирительные дома, полицейские места заключения и исправительные арестантские роты гражданского ведомства. Попечительские комитеты, как мужские, так и женские, стали аналогом современных общественных наблюдательных комиссий ― их главы имели особые печатные билеты за подписью губернаторов, полицейместеров или городничих, которые позволяли им свободно входить в любые места заключения.

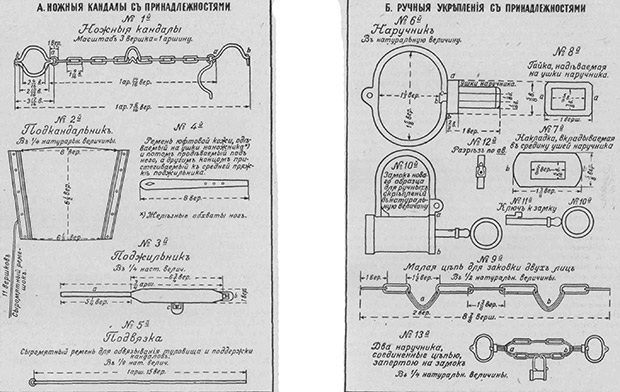

Заключенные жили впроголодь, в ужасающей антисанитарии и зачастую не имели ни постели, ни постельного белья, ни смены одежды, а мужчины и женщины сковывались вместе. Как писал один из членов Английского тюремного общества Вальтер Венинг, прибывший в Петербург в 1817 году для пропаганды гуманного отношения к заключенным, в «смирительном доме» «комнаты были (...) грязны, воздух в них чрезвычайно был дурной», там же находились колодники, привязанные за шею, и «женщины в рогатках, на которых имелись по 3 острых спицы, длиною 8 дюймов и так вделаны, что женщины не могли ложиться ни днем, ни ночью». Этим мучениям они подвергались «из угождения тем, кто их отдал в сие место, то есть помещикам». Заковывание женщин в кандалы и «плечные железа» было отменено лишь в 1822 году.

«Тюремное дело подобно механике»

При царе-реформаторе Александре II было предпринято несколько попыток провести кардинальные преобразования в пенитенциарной системе. Положение арестантов и заключенных в большинстве своем было ужасающим. Тотальная антисанитария и завшивленность, перенаселенность (например, в 1881 году на 76 тысяч мест для подследственных приходилось 95 тысяч человек), плохое состояние тюремных зданий ― все это приводило к постоянным вспышкам «тюремных лихорадок» и эпидемиям. «Между тем, что слышно о нашей тюрьме? Само правительство не может сказать о ней доброго слова и называет ее школой разврата и злодеяния, убийственным местом для неиспорченных, теплым уголком для закоренелых преступников, гарантирующим для них карты и вино, сцены разгула и разврата», ― писал в вышедшем в 1870 году сборнике «На досуге» известный криминалист Иван Фойницкий.

В конце 1880-х образованное в 1879 году Главное тюремное управление (ГТУ) закрепило условия арестантского труда: кроме ткацкого производства в помещениях заключенные выполняли простые работы ― от плетения из ниток или соломы до щипания перьев, изготовления щеток, корзин или пуговиц, а с начала 1900-х в тюрьмах стали внедряться сложные виды труда с применением ткацких машин фабрично-заводского типа. Работы в тюрьмах переходили от безвозмездных к платным с возрастающей оплатой, они должны были производиться по преимуществу артелями и от подрядчиков. От розог были освобождены лишь лица привилегированного сословия, а в каторге - также ссыльные женщины и старики старше 60 лет. Самым серьезным видом наказания оставался карцер: «на опыте доказано», что он внушал арестантам ужас несравненно выше всех других наказаний, писали авторы реформ. Температуру в карцере предписывалось поддерживать на уровне 13-15 градусов.

В 1887 году произошло знаковое для женского тюремного населения событие ― в тюремную стражу была введена должность тюремных надзирательниц для надзора за арестованными и осужденными женщинами. «Таким образом, женщины-арестантки были наконец освобождены от тягостной для них мужской стражи. Впрочем, слова закона нередко расходились с практикой, и женский надзор не был введен повсюду», ― писал криминалист и тюрьмовед Михаил Гернет. Как до, так и после этого арестантки становились жертвами повсеместного «лихого разврата» как со стороны надзирателей, так и со стороны соседей-заключенных.

«Тюремная администрация оказывается совершенно бессильною помешать любовному общению заключенных арестантов и арестанток: знакомства завязываются с поразительною быстротою посредством мимики, перекрикиванием, посредством переписки и даже личными встречами, которые удаются не так редко, несмотря на все тюремные засовы и запреты», ― рассказывал Гернет в очерке тюремной психологии.

Такая расслабленная обстановка была характерна для уголовных тюрем. К политическим заключенным власти были куда строже. «Политические преступники, как по роду, так и важности преступления их, ― говорилось в секретном циркуляре департамента исполнительной полиции от 15 августа 1878 года, ― составляют совершенно особую категорию, а поэтому и должны быть содержимы отдельно от прочих заключенных». Вера Фигнер, революционерка, участвовавшая в подготовке нескольких покушений на Александра II, провела в одиночной камере в Шлиссельбургской крепости 20 лет и лишь несколько лет спустя получила право выходить на прогулку не в одиночестве. Своих собратьев-революционеров, заключенных вместе с нею, она практически не видела, многие из них сошли с ума или свели счеты с жизнью.

Сборник циркулярных распоряжений и инструкций по тюремной части. Санкт-Петербург, 1880.

В тюрьмах, где общение с мужчинами оказывалось невозможно, многие женщины вступали в однополые отношения. Использующееся и сейчас в тюремном арго определение «ковырялка» было известно и в начале XX века. «Так зовутся на жаргоне тюрьмы женщины-трибады, исполняющие при противоестественных отношениях с товарками по заключению роль мужчин», ― описывал тюремный быт Гернет. Он цитирует свою переписку с одной из заключенных: «Эти женщины “имеют все выходки мужчин и ходят, и причесываются, как мужчины, и курят, и носят рубашки-косоворотки, подпоясанные шнурком”. Ухаживание начиналось с записок, с уверений в безумной любви и просьб никому не принадлежать. В записках она писала, что целует ее маленький ротик и глазки и хочет всю расцеловать».

В марте 1893 года ― через двадцать лет после первых обсуждений ― был принят закон об отмене телесных наказаний для ссыльных женщин. Его принятие предваряла печально известная Карийская трагедия ― массовое самоубийство политкаторжан в знак протеста против применения розог к их товарищу Надежде Сигиде. Уже высеченная розгами, она приняла яд, протестуя против унизительного наказания.

За счет установления единого бюрократического аппарата и улучшения работы силовых ведомств, ставших куда эффективнее расследовать уголовные дела, а также благодаря внесению множества правонарушений в число уголовно наказуемых деяний тюремное население России начало постоянно расти, с 83 209 человек в 1898 году до 152 052 человек на 1 января 1917-го с пиком на революционные 1905-1907. Содержание заключенных легло тяжелым бременем на имперский бюджет, хотя арестант и обходился государству в два раза дешевле, чем в Великобритании. В 1911 году начальник Главного тюремного управления Степан Хрулев говорил на заседании Государственного совета, что в подавляющем большинстве губернских тюрем и во всех без исключения уездных исправительных учреждениях заключенные видят мясо лишь по праздничным дням, а суп их заправляется исключительно салом.

Одновременно правительство решило обратиться к опыту прогрессивных западных тюрьмоведов, настаивавших на разобщении заключенных, каждый из которых мог бы встать на путь исправления в индивидуальном порядке. Начали строиться «паноптиконы» ― большие тюрьмы для подследственных, такие, как «Кресты», построенные в 1890 году, где на 895 одиночных камер приходилось 105 общих, одесская тюрьма и московская губернская тюрьма (в последней, правда, общих мест было почти вдвое больше, чем одиночных камер). В 1915 году появилась новая общая тюремная инструкция, запретившая отбывающим наказание выбирать себе представителей ― до этого обычно в каждой камере был свой староста, от имени всех заключенных вступавший в переговоры с тюремным начальством по разным бытовым вопросам. Не допускалась также подача общих заявлений и жалоб.

Строгой регламентации, разработанной ГТУ, если где-то и следовали буквально, то в столичных тюрьмах, в которых велика была вероятность инспекционного визита начальства. Чем дальше от Петербурга и Москвы, тем больше тюремный быт приобретал человеческий окрас. Показательны в этом отношении мемуары Фанни Радзиловской и Лидии Орестовой, социалисток-революционерок, несколько лет отбывавших наказание на Мальцевской женской каторге, входившей в состав Нерчинской каторги ― основного места отбывания наказания в Восточной Сибири.

«Развинченная и вольная тюрьма»

Всего с 1907 по 1917 год в Мальцевской отбывали наказание 62 политкаторжанки. Им удалось создать в тюрьме что-то вроде коммуны, жизнь которой практически не пересекалась с администрацией тюрьмы. «В смысле режима, установленного для каторжан, мы имели целый ряд поблажек и незаконных вольностей. Установилось это само собой, без особой договоренности. Держали мы себя с начальством гордо и независимо, но никакой тюремной борьбы не вели, поскольку наше начальство не давало для этого поводов. Так, к нам ни разу не была применена унизительная команда “встать”, никто никогда не обращался к нам на “ты”, ни разу не были применены репрессии, карцера, нас не заставляли петь молитвы, ― рассказывали авторы мемуаров.― Новенькие, приезжавшие из России, где обычно в тюрьмах шла суровая борьба с администрацией, недоумевали, попав в мирную тихую обстановку, без всякой борьбы. Многим вначале казалось, что они попали в золоченую клетку, где убивают мысль о борьбе».

«Наш тюремный день начинался часов в 8 утра. Проверяли нас утром в 6 часов в то время, как мы спали. Надзиратель входил в камеру и считал издали количество тел на кроватях. Мы так к этому привыкли, что шум отпираемой двери не будил нас, и мы продолжали спать. Если бы вместо кого-либо из нас положили чучело, то утренняя поверка не могла бы этого выяснить. Обслуживала каждую камеру своя дежурная, причем дежурили по очереди. От дежурства освобождались только больные и слабые (…) На обязанности дежурных было - встать раньше других, убрать камеру, вынести парашу, разделить белый хлеб и поставить самовар (…) Утренний чай пили по своим камерам. После чая дежурная мыла чайную посуду, и в камере водворялась тишина. Конституция, то есть часы молчания, по взаимному соглашению устанавливались в камерах в утренние часы до обеда и в вечерние после того, как камеры запирались», ― писали революционерки.