Царские гробницы.

Испокон веков русские князья считали Архистратига Михаила, победившего сатану и охраняющего врата Эдемского сада, покровителем своих дружин. Каждый раз, отправляясь в поход, они служили ему молебен. Именно поэтому в середине XIII века в столице появился посвященный ему деревянный храм, ставший предшественником нынешнего Архангельского собора Московского Кремля, превратившегося в период XIV-XVIII вв. в царскую и великокняжескую усыпальницу. Обратимся к его истории.

Деревянная предшественница будущего собора

По мнению историков, деревянная церковь в честь Архангела Михаила появилась на Соборной площади Кремля около 1248 года, в период правления брата Александра Невского - Великого князя Михаила Хоробрита, и не предназначалась для захоронения правителей государства. Об этом свидетельствует тот факт, что прах самого князя Михаила, погибшего во время литовского похода, был погребен не в Москве, а во Владимире. Лишь два представителя великокняжеского рода были захоронены в этой церкви. Ими стали племянник Хоробрита Великий князь Даниил и его сын Юрий.

Храм, возведенный по обету

Эта самая ранняя церковь простояла чуть меньше ста лет, и в 30-х годах следующего века уступила место первому каменному собору. Он был возведен в 1333 году по указу Великого князя Владимирского и Московского Ивана Калиты, давшего обет построить его на территории Кремля, если Господь убережет Русь от голода, вызванного неурожаем хлебов.

Сейчас трудно судить о том, как выглядело это сооружение, поскольку его изображений не сохранилось. Но описание Архангельского собора Московского Кремля той поры, дошедшее до нас среди прочих исторических документов, говорит, что он был небольшой и, судя по всему, четырехстолпный. Впоследствии к нему добавили два новых придела.

Храм, ставший жертвой молнии

Несмотря на то что этот храм построили из камня, его век также оказался недолгим. В середине XV века во время страшной грозы в него попала молния, и хоть начавшийся пожар удалось своевременно загасить, стены получили серьезные повреждения. Образовавшиеся в них трещины со временем увеличивались, и к концу столетия этот второй Архангельский собор Московского Кремля грозил в любой момент обвалиться. Чтобы предотвратить несчастье, правивший в те годы Великий князь Московский Иван III - дед будущего царя Ивана Грозного - повелел разобрать аварийное сооружение и на его месте строить новый собор.

Кто построил Архангельский собор Московского Кремля?

Надо заметить, что момент для возведения храма был весьма подходящий. В ту пору Москва, активно разрастаясь, украшалась новыми церквями, монастырями и что вызвало в нее приток зарубежных строителей и архитекторов, выписываемых главным образом из Италии. Их памятником могут служить зубцы выполненные в виде «ласточкиных хвостов» и являющиеся ярким образцом ломбардского стиля.

Вот и для сооружения Архангельского собора Московского Кремля, фото которого представлены в статье, был приглашен из Милана зодчий, вошедший в российскую историю под именем Алевиз Фрязин Новый. Не следует удивляться тому, что у итальянского архитектора была русская фамилия. На самом деле слово Фрязин являлось прозвищем, обозначавшим на жаргоне того времени наемных мастеров, выписываемых князьями из-за границы. Характерно, что именно так итальянец был зарегистрирован в расчетных книгах, по которым получал жалование.

Решение сложной архитектурной задачи

Известно, что еще до начала работ по возведению Архангельского собора Московского Кремля Алевиз создал проекты нескольких светских построек, весьма понравившихся заказчикам. Но одно дело строить жилое или общественное здание, и совсем другое - культовое сооружение, в котором необходимо строго придерживаться установленных канонов. Сложность же заключалась в том, что Иван III желал, чтобы храм отвечал требованиям европейской моды и в то же время не выходил за рамки православной традиции.

К чести мастера Алевиза следует сказать, что он блестяще справился со столь трудной задачей. Его детище как нельзя лучше сочетает в себе строгую геометрию итальянского Возрождения с характерными элементами русской храмовой архитектуры. Возведенный им пятиглавый собор имеет в планировке традиционную крестово-купольную систему и полуциркулярные своды, что роднит его с теремным стилем древнерусских храмов.

Кроме того, в соответствии с требованиями канона, внутри была сооружена двухъярусная паперть и хоры, с которых за ходом службы могли наблюдать представительницы княжеской семьи. В остальном же архитектура Архангельского собора Московского Кремля соответствует стилю, получившему тогда распространение в Западной Европе и ставшему отличительной чертой эпохи Возрождения.

Под патронажем Василия III

Началу строительных работ предшествовала полная (а по некоторым данным - частичная) разборка прежнего храма, возведенного еще Иваном Калитой. По ее завершении в октябре 1505 года Иван III собственноручно заложил первый камень в основание будущего сооружения, и по роковому стечению обстоятельств через несколько дней скончался, передав княжение своему сыну, вошедшему в отечественную историю под титулом Великого князя Московского Василия III и ставшего отцом первого русского царя Ивана Грозного. Он и контролировал весь ход строительных работ, продолжавшихся четыре года.

Именно Василию III принадлежит идея сделать Архангельский собор Московского Кремля усыпальницей российских царей. Соответствующий указ он издал в 1508 году, когда строительство подходило к своему завершению. Характерно, что вплоть до двадцатого столетия в соборе хоронили только мужчин, тогда как представительницы царского рода находили вечное упокоение в стенах кремлевской церкви Вознесения Богоматери. Лишь после того, как она была взорвана большевиками, все женские останки перенесли в Архангельский собор.

Собор, ставший гробницей царей

Сегодня под сенью Архангельского собора Московского Кремля размещены 54 мужских захоронения. До того как в 1712 году столицей России стал Санкт-Петербург, возле каждого из них в годовщину успения совершались архиерейские панихиды. За небольшим исключением, здесь нашли вечный покой все российские правители от Ивана Калиты до родного брата и соправителя Петра I царя Алексеевича. Сюда же в 1730 году поместили прах скончавшегося от оспы 15-летнего царя Петра II. Несмотря на то что к тому времени местом захоронения царей стал Петропавловский собор новой столицы, для него сделали исключение, опасаясь распространения инфекции.

Среди российских правителей тех веков, чьи останки не вошли в число захоронений Архангельского собора, можно назвать лишь двух - это Великий князь Московский Даниил Александрович (1261-1303), похороненный в Даниловом монастыре, и царь Борис Годунов (1552-1605). Его прах был выброшен из собора Лжедмитрием, а в дальнейшем перезахоронен в Троице-Сергиевой Лавре.

Тайна смерти Ивана Грозного

К числу наиболее прославленных исторических лиц, связанных с историей Архангельского собора Московского Кремля, относится и царь Иван Грозный. При жизни он многократно оделял его богатыми дарами, а на исходе дней пожелал себе и двум своим сыновьям выделить особые места для погребения. Выполняя волю государя, после кончины его тело поместили в южной части алтаря - так называемом дьяконнике, где принято держать священные предметы, такие как Евангелие, кресты, дарохранительницы и т. д.

К числу интересных фактов об Архангельском соборе Московского Кремля следует отнести исследования выдающегося советского ученого-антрополога М.М. Герасимова, в 1963 году вскрывшего могилу Ивана Грозного и на основании изучения черепа сумевшего воссоздать портрет умершего монарха. Любопытно, что в костях царя и его супруги Марфы, чьи останки также находятся в соборе, он обнаружил высокое содержание ртути, свидетельствующей о том, что их систематически травили, и царь-кровопийца умер отнюдь не своей смертью. Такая гипотеза выдвигалась и ранее, но в данном случае ей было дано научное подтверждение.

Восстановительные и реставрационные работы, проводившиеся в XIX веке

За последние два столетия Архангельский собор неоднократно ремонтировался и подлежал реставрации. Обычно это происходило из-за его естественного износа, являющегося неизбежным следствием прошедших веков, но порой причиной становились и чрезвычайные обстоятельства. Так, в 1812 году захватившие Москву французы устроили в алтаре собора военную кухню. От дыма костров и пара, поднимавшегося из котлов, серьезно пострадал иконостас и часть росписи стен. После изгнания этих европейских варваров пришлось проводить масштабные восстановительные работы. Тогда же была заменена часть колонн, входивших в убранство нижнего яруса, и восстановлена уникальная резьба иконостаса.

Что принес собору XX век?

Большой объем работ по благоустройству и реставрации собора провели в 1913 году, когда отмечалось трехсотлетие Царствующего Дома Романовых. К торжествам, организованным по случаю столь знаменательной даты, была сооружена мраморная сень над гробницей основателя династии - царя Михаила Федоровича. Ее выполнили по эскизам, сделанным собственноручно великим князем Петром Николаевичем - внуком императора Николая I.

Очередной раз значительные повреждения были нанесены собору в 1917 году, когда после октябрьского вооруженного переворота он оказался под огнем артиллерии, обстреливавшей Кремль. Вскоре после этого богослужения в нем прекратились, и длительное время двери храма оставались запертыми. Лишь в 1929 году их отворили, чтобы внести в подклеть (нижний этаж) гробницы с останками женщин, принадлежавших к династиям Рюриковичей и Романовых. Как уже говорилось выше, это случилось после того, как была взорвана церковь Вознесения Богородицы, где они до той поры находились.

Возрождение из небытия

В 1955 году в помещении собора, где давно уже не проводились богослужения, открыли музей, благодаря чему появилась возможность провести некоторые реставрационные работы, и уберечь его от дальнейшего разрушения. Этот статус за ним сохранялся вплоть до падения коммунистического режима, положившего начало возвращению Церкви незаконно отнятого у нее имущества.

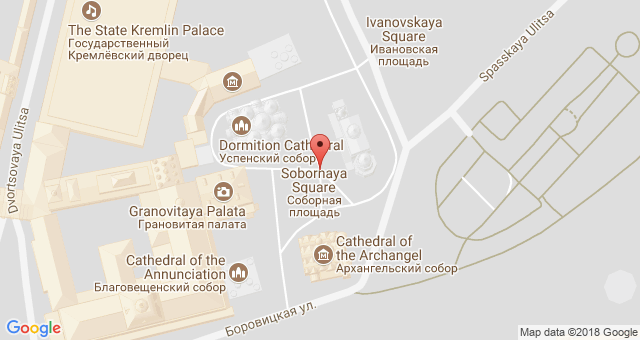

Среди прочих святынь в ее лоно вернулся и Архангельский собор Московского Кремля, адрес которого предельно прост и известен всем жителям столицы. Он состоит всего из двух слов: С этих пор в нем возобновилась духовная жизнь, прерванная почти в течение восьми столетий.

В последнее время общественность будоражит вопрос перезахоронения предполагаемых царских останков - на сей раз святого цесаревича Алексия и святой великой княжны Марии. Сторонники подлинности и, соответственно, захоронения данных останков в качестве основного аргумента ссылаются на т.н. записку Я. Юровского, согласно которой тела расстрелянных членов не были уничтожены, а захоронены в Поросенковом Логу под Екатеринбургом. У противников идентичности найденных останков также свои аргументы.

Но в связи с этими спорами встает вопрос еще об одной мрачной исторической тайне ХХ века.

Однако вспомним прежде дикую кампанию по уничтожению царских монументов, начавшуюся в 1918 году с памятника убитому от руки террориста в Кремле - тогда В.И. Ленин собственноручно накинул веревку на крест, а потом понукал своих товарищей, чтобы они тянули ее концы и скорее низвергли ненавистный ему монумент.

Стараниями большевиков на территории Советского Союза были уничтожены все памятники царю-освободителю Александру ΙΙ. Уцелел лишь тот, который оказался стоящим на уже зарубежной территории - в Финляндии. Что же касается его сына Александра ΙΙΙ, то единственный сохранившийся памятник ему, созданный П. Трубецким, был оставлен скорее в качестве… исторического курьеза.

Был уничтожен даже ряд памятников Петру Великому, в частности монумент, где он изображен как мастер-кораблестроитель. Те памятники царским особам, которые не были снесены (Медный всадник, памятники Николаю I, Екатерине II), сохранились лишь по настоянию наиболее здравомыслящих представителей интеллигенции и по причине их художественной ценности.

Все иконы и лампады были сняты с царских могил, уложены в ящики и отправлены в Москву

К варварским акциям относится и разграбление царских могил в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. К 1917 году на стенах собора, колоннах и у могил находилось более тысячи венков. Практически на каждой могиле и около нее стояли иконы и лампады. На надгробиях Петра I, Александра I, Николая I и Александра II лежали золотые, серебряные и бронзовые медали, выбитые по случаю различных юбилейных дат. В сентябре-октябре 1917 года по распоряжению Временного правительства все иконы и лампады, золотые, серебряные и бронзовые медали с могил, золотые, серебряные и фарфоровые венки были сняты, уложены в ящики и отправлены в Москву. Дальнейшая судьба вывезенных соборных ценностей неизвестна.

Но на этом мародерство не закончилось. Документов о вскрытии царских гробниц не сохранилось, однако до нас дошел целый ряд воспоминаний, свидетельствующих об этом.

Вот слова профессора В.К. Красуского (Колтуши близ Санкт-Петербурга):

“На груди у Петра был большой золотой крест… Производилось изъятие ценностей из царских гробниц”

«Будучи еще студентом, я приехал в 1925 году в Ленинград к своей тетке Анне Адамовне Красуской, заслуженному деятелю науки, профессору анатомии Научного института им. П.Ф. Лесгафта. В одной из моих бесед с А.А. Красуской она мне сообщила следующее: “Не так давно производилось вскрытие царских гробниц. Особенно сильное впечатление произвело вскрытие гробницы Петра I. Тело Петра хорошо сохранилось. Он действительно очень похож на того Петра, который изображается на рисунках. На груди у него был большой золотой крест, весивший очень много. Производилось изъятие ценностей из царских гробниц”.

Зная А.А. Красускую как очень серьезного ученого и человека, я не могу допустить мысли, что всё сказанное мне ею было основано только на слухах. Она могла сказать о вскрытии гробниц лишь то, что ей было хорошо известно» .

А вот что пишет доктор технических наук, профессор В.И. Ангелейко (Харьков) Л.Д. Любимову:

«У меня в гимназии был товарищ Валентин Шмит. Его отец Ф.И. Шмит заведовал в Харьковском университете кафедрой истории искусств, затем перешел на работу в Ленинградский университет. В 1927 году я посетил своего товарища и от него узнал, что его отец в 1921 году участвовал в комиссии по и в его присутствии вскрывались могилы Петропавловского собора. Комиссия не обнаружила тела в могиле Александра I. Он же сообщил мне, что очень хорошо сохранилось тело Петра I» .

А вот воспоминания Д. Адамовича (Москва):

“Гробница Александра I оказалась пустой: гроба нет, тела нет”

«Со слов ныне покойного профессора истории Н.М. Коробова… мне известно следующее. Член Академии художеств Граббе, присутствовавший при вскрытии царских могил в Петрограде в 1921 году, сообщил ему, что Петр I очень хорошо сохранился и лежал в гробу как живой. Красноармеец, который помогал при вскрытии, в ужасе отшатнулся. Гробница Александра I оказалась пустой» .

Заслуживает внимания рассказ писательницы Надежды Павлович. Информацию о вскрытии царских гробниц передал ей племянник Урицкого Борис Каплун:

«В тот день Борис был взволнован: он только что с отрядом красноармейцев участвовал во вскрытии царских гробниц. “Зачем?” - спросили мы. - “Чтобы проверить слух, будто в царских гробах спрятаны царские сокровища”. В ту пору были случаи, когда, подражая старинным романтическим повестям, кое-кто устраивал фиктивные похороны, чтобы в нужный час достать “из-под земли” спрятанное богатство.

“Ну и что, нашли?” - “Нет, не нашли. Петр Великий сохранился лучше других - у него на пальце был бриллиантовый перстень, который мы думали снять для музея, но не решились”» .

До конца непонятно, вскрывались ли все могилы, а самое главное - встает проблема: в каком состоянии после мародерства 1920-х годов находятся в своих могилах останки русских императоров? При всей своей сложности и деликатности этот вопрос требует спокойного и профессионального ответа и решения.

(из коллекции Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева).

Комментарии к фотографиям тоже Рогозиной М.Г., я их выделил курсивом.

Фотографии эти опубликованы уже давно, но я как-то не обращал внимание на их "загадочность", а она там явно есть.

Фактически, только эти фотографии Фишера и Барщевского демонстрируют состояние интерьеров и некрополя Архангельского собора Кремля в конце 19 - начале 20 века.

Прежде всего обращает внимание отображенный на фото хаос, ведь, не забываем, что речь идет об одном из главных соборов России - усыпальнице всех московских царей.

Архангельский собор. Общий вид с севера. Фото И.Ф. Барщевского. 1889 г. Из коллекций музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер: МРА 2032.

Ниже самое старое фото Барщевского 1895 г., на нем мы видим надгробие кн. Андрея Радонежского до реставрации 1905 г., еще со старыми чугунными полами, их потом заменили на гранитные. Видно, что надгробие "вросло" в пол, также можно отметить невероятный аскетизм обстановки, откровенную грязь и дикую неравномерную окраску надгробия. Не забываем еще раз - Архангельский собор важнейший храм в России.

Архангельский собор. Надгробие кн. Андрея Радонежского у северной стены. Фото И.Ф. Барщевского 1895 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер: МРА 2498.

Ниже, тоже самое надгробие после снятия пола. Заметно, что белокаменная плита боковой стенки стоит на каких-то кирпичах, т.е. располагается существенно выше поверхности пола. А пол, надо полагать, земляной. Никакого особого криминала тут нет, как известно, полы в церквях нарастали с каждым столетием. Видимо, в 1905 г., когда сняли чугунные плиты (а установили их, скорее всего, в 18 веке - тогда это было модно), срыли и часть подсыпки, на которой эти плиты и лежали.

Вид на боковые стороны надгробий кн. Андрея Владимировича Радонежского (после 1372-1426) и Андрея Васильевича Углицкого (1446-ок.1494). Надгробия расположены у северной стены. Фотография К.А.Фишера. 1905 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-30, 31.

Нужно конечно обрисовать то, что из себя представляли сами надгробия. Это были кирпичные коробы, с боков они облицовывались белокаменными резными плитами. Сами захоронения находились под полом в склепах (правда, непонятно как глубоко). Надгробия же в большинстве случаев все поздние - их начали создавать только с 17 века, в то время как сам собор возвели в 1505-1508 гг.

Архангельский собор. Перспектива торцов надгробий царя Алексея Михайловича (1629-1676), царевича Алексея Алексеевича (1654-1670), царя Михаила Федоровича (1596-1645), царевичей-младенцев Василия и Ивана Михайловичей. Фотография К.А.Фишера. 1905 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-27, 55.

Заметно, что надгробия "стоят" очень высоко относительно старого пола, его мы обнаружим на фото далее.

Проблема заключается в том, что исходя из этих фотографий никоим образом не заметны наслоения древних полов, виден только слой земли. Если предполагать, что полы покрывали надгробия с запасом, как на втором фото здесь (Барщевского 1895 г.), то слой земли в соборе может доходить до полуметра и более. А это как-то подозрительно много для простой подсыпки под снятые чугунные плиты 18 века.

Архангельский собор. Вид на боковую сторону надгробия кн. Георгия Ивановича Дмитровского (1483-1509). Надгробие расположено у северной стены у лопатки. Фотография К.А.Фишера. 1905 г. Из коллекций музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-60, 61.

Лично я не смог найти какие-либо упоминания о древних полах Архангельского собора, кроме тех, что видны на фотографиях Фишера и Барщевского, и тех, что существуют сейчас.

На фото 1905 г., что ниже, виден некий старый каменный пол, засыпанный толстым слоем грунта. Возможно слой земли был еще толще, если судить по другим фотографиям. На нем лежали чугунные плиты, их полностью убрали, поэтому на фото этих плит нет.

Но, главное, не видно никаких "промежуточных" полов. Возможно, плиточный каменный пол - это полы собора 1505 г., а далее идет толстый слой земли, на котором лежал чугунный пол 18 века - и это все.

Лично мне непонятно, зачем нужно было наваливать полметра земли на старый пол? Если нужно было подсыпать грунт под чугунные плиты, можно было ограничиться и слоем в 5-10 см. Но полметра зачем?

Архангельский собор. «Вид древнего убранства стен и плиточного каменного пола, засыпанных землею в приходе из Алтаря в дьяконик». Фотография К.А.Фишера. 1905 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-38, 69.

Напрашивается невероятно дикий вывод - грунт не подсыпался, он рос сам по себе, как культурный слой, потому что полы не мыли и не убирали. И это в Кремле - в главной усыпальнице всех московских царей!! А потом на эти кучи земли положили чугунный пол в 18 веке. Как вариант - землей в 18 веке хотели скрыть страшный ад и Израиль, который творился в нижнем ярусе собора, т.е. не чинить, не исправлять, а взять все и засыпать землей:)

В данном случае, я руководствуюсь только тем, что вижу на фото, никаких исследований на эту тему мне неизвестно.

Но, косвенно этот вывод может подтверждаться ужасным состояние всего собора.

Внизу, интересная дырка в надгробии Петра II, видимо кому-то было очень интересно, что же там внутри)

Архангельский собор. Общий вид надгробия имп. Петра II сбоку, на заднем плане часть северо-западного столба. Фотография К.А.Фишера. 1905 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-21.

Архангельский собор. Склеп у юго-западного столба с северной стороны, где похоронен Казанский царевич, во св. крещении Александр Сафасиреевич. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-34.

Особый художественный жанр - это покраска надгробий чем-то темным. Я уже упомянул здесь неравномерную окраску надгробия на втором фото здесь (Барщевского 1895 г.) Может показаться, что краска просто облупилась со временем, но фото ниже доказывает, что это не так. Видно, что кто-то пытался сделать два широких мазка - один горизонтальный, а другой вертикальный (справа). Все вместе, это живописное творчество напоминает сон пьяного маляра) Не забываем опять, что это главный некрополь гос-ва - могилы Иван III и Василия III, величайших правителей России, в правление которых и строился Архангельский собор. И дело происходит не в богомерзкие советские времена, а в православной Российской империи, и не в каком-то далеком монастыре, а в центре московского Кремля.

Архангельский собор. Торцы надгробий Вел. князей Василия II Темного (1415-1462), Ивана III (1440-1505) и Василия III (1479-1533) и царевича Дмитрия (1552-1553). Фотография К.А. Фишера. 1905 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866- 65, 66.

Тоже совершенно аляповатая раскраска надгробий и полная разруха.

В общем, ясно, что Архангельский собор московского Кремля был чрезвычайно загадочным местом)

Архангельский собор. Вид торцов надгробий царя Василия Ивановича Шуйского (1557-1613), князей Старицких: Владимира Андреевича (после 1533-1569), Василия Владимировича (ок. 1552-ок. 1574) и Андрея Ивановича (1490-1536). Фотография К.А.Фишера. 1905 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-62, 63

.

Архангельский собор. Перспектива нижних частей торцов надгробий Вел. кн. Дмитрия Ивановича Донского (1350-1389) и кн. Дмитрия Ивановича Жилка Углицкого (ок.1481-1521). Надгробия во 2-ом ряду у южной стены. Фотография К.А.Фишера. 1905 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-16, 17, 18.

Архангельский собор. Продольная сторона надгробия кн. Дмитрия Ивановича Жилка Углицкого (ок. 1481-1521). Крайнее надгробие во 2-ом ряду у южной стены. Фотография К.А.Фишера. 1905 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-04, 05.

Архангельский собор. Перспектива торцов надгробий царей Федора (1661-1682) и Ивана (1666-1696) Алексеевичей. Фотография К.А.Фишера. 1905 г. «в). Каменные плиты, перекрывающие склеп, находящийся под кирпичными надгробиями». Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-12, 32.

Архангельский собор. Перспектива торцов надгробий Вел. кн. Василия I Дмитриевича (1371-1425), кн. Ивана Ивановича Молодого (до 1473-1490) и кн. Дмитрия Ивановича (1483-1509). Надгробия в 3-ем ряду у южной стены. «б). Верхняя часть каменного гроба, находящаяся под кирпичным надгробием в уровень ныне существующего пола». Фотография К.А.Фишера. 1905 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-71, 72, 73.

Архангельский собор. Вид торцов надгробий Вел. кн. Ивана Даниловича Калиты (ум.1340) Симеона Ивановича Гордого (1316-1353)и кн. Георгия Васильевича (1533-1563) Надгробия в первом ряду у южной стены. Фотография К.А.Фишера. 1905 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КП-оф 4866-20, 56.

Архангельский собор. «База пилястры, находящаяся у северной двери Собора». Фотография К.А.Фишера. 1905 г. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева. Инв. номер КПоф 4866-39, 67.

Заложил крепость, назвав ее Санкт-Петербургом, во имя своего небесного покровителя. Летом этого года вместе с другими постройками заложили деревянную церковь, которую именовал в честь святых и Павла. После Полтавской победы 1709 года Петербург стал застраиваться великолепными зданиями, ведь он теперь столица Государства Российского.

Некрополь династии

Петропавловский собор - это выдающийся памятник архитектуры начала XVIII века, он широко известен, а сверкающий золотом шпиль является одним из символов города. Но не все осведомлены в том, что собор является усыпальницей Российского Императорского Дома, , а также все последующие коронованные особы династии.

Но современники воспринимали собор прежде всего как склеп Дома Романовых, в нем проходили только те таинства, которые посвящались этим печальным событиям, крещения и венчания не проводились. Оформлением траурных церемоний занимались лучшие архитекторы и художники Санкт-Петербурга. К большому сожалению, похоронные процессии могли видеть только современники событий, после все убранство разбиралось и храм принимал свой обычный вид.

Традиционно в соборе происходили захоронения не только забальзамированных тел в закрытых герметично гробах, но и разложенных по сосудам внутренних органов. Днем раньше официальной церемонии их помещали на дно могилы. При этой процедуре присутствовали, как правило, только члены "Печальной комиссии", занимавшиеся организацией похорон, и духовенство.

Из истории собора

В 1712 году в день рождения города на глазах у многих высочайших персон заложил первый камень собора на месте деревянной церкви. В 1733 году храм освятили, он выдержан в стиле барокко и является одним из величественных памятников архитектуры. Собор представляет собой прямоугольное здание, расположенное с запада на восток, над его восточной частью высится барабан с куполом, а с западной стороны возвышается колокольня с золоченым шпилем в 122,5 метра, которая до настоящего времени является самым высоким сооружением Санкт-Петербурга. С 1858 года храм именуется «Петропавловский». На втором фото вы видите внутреннее убранство собора, где похоронен Петр 1.

Под руководством царя собор строился весьма быстро. Доменико Трезини - швейцарский инженер - был назначен архитектором, ему дали лучших мастеров. Через 8 лет снаружи постройка собора была закончена. Из Голландии были привезены часы с курантами, их приобрели за огромные деньги - 45000 рублей. Через 3 года был установлен позолоченный шпиль. Иконостас, работу над которым Петр1 возложил на плечи архитектора Зарудного, изготавливали 4 года. Под его руководством по чертежам работали художники Иванов и Телега.

Император Петр Первый где похоронен?

Скорее всего, уже в начале строительства царь, по примеру Константина - первого христианского императора - захотел превратить собор в усыпальницу своей династии. До постройки собора всех царей хоронили в Архангельском соборе Кремля (Борис Годунов покоится в

На протяжении двух столетий Петропавловский собор, где похоронен Петр 1,являлся местом захоронения почти всех императоров до Александра III и многих фамильных родственников, только и Иоанн VI похоронены в другом месте. Самой первой в 1708 году, еще в деревянной церкви, была упокоена в возрасте полутора лет Екатерина, дочь Петра 1.

Могилы знаменитостей. Петр I и его потомки

До завершения строительства в соборе были произведены и другие захоронения. Летом, в 1715 году, сюда привезли останки дочерей Петра 1 - Натальи и Маргариты. Зимой - царицы Марфы Матвеевны (Апраксиной), которая являлась супругой царя В 1717 похоронили сына Петра 1 - Павла, в следующем году упокоилась душа старшего сына Петра 1 - Алексея Петровича от первой жены Лопухиной, казненного по приказу отца за антигосударственную деятельность. Спустя 5 лет, в 1723 году здесь схоронили Марию Алексеевну - опальную Могилы царевича Алексея и царицы Марфы Матвеевны находятся под колокольней в приделе святой Екатерины. Могила, где похоронен Петр 1, на фото внизу.

Именно сюда, в недостроенный собор, 8 марта 1725 года поместили тело навсегда уснувшего (28 января) императора Петра Великого. По проекту Д.Тризини была построена временная деревянная церковь внутри собора, туда и перенесли с пышной церемонией усопших Петра Великого и его дочь Наталью, которая умерла 4 марта.

Плотно закрытый гроб, где похоронен Петр 1, был установлен на обшитый золотой тканью катафалк, под балдахин. Летом 1727 года туда же поставили гроб с его умершей женой, императрицей Екатериной 1.

Прах - земле

Императрица Анна Иоановна в мае 1731 года повелела предать прах супругов земле. Погребение происходило с особенной церемонией 29 мая. Среди присутствующих были персоны из Адмиралтейства, генералитета, коллежские чины. При поставлении гробов в специально отведенное место на Императорском кладбище из крепости был произведен 51 залп.

Ещё из

Где останки императоров?

Есть подозрение, что могилы русских царей в Петербурге сегодня пусты / Версия

Бурное обсуждение вопроса о перезахоронении цесаревича Алексея и великой княжны Марии, останки которых были найдены недавно под Екатеринбургом, вновь привлекло внимание общественности к царским захоронениям в Петропавловском соборе Петербурга. Вспомнили, что сразу после революции эти могилы были разграблены.

Гробница Императора Петра I

Причем этот факт тщательно скрывался не только в советские времена, но как-то замалчивается даже и в наши дни. Так, во многих путеводителях по Петропавловскому собору до сих пор пишут, будто «многие годы покой этих могил никто не тревожил».

На самом деле это не так. Могилы стали грабить сразу после революции.

К 1917 году на стенах собора, колоннах и у могил императоров находилось более тысячи венков, в том числе золотых и серебряных. Практически на каждой могиле и около нее стояли старинные иконы и драгоценные лампады.

Так, над гробницей Анны Иоановны находились две иконы – Иерусалимской Божьей Матери и святой Анны Пророчицы – в золотых окладах, с жемчугами и драгоценными камнями. На надгробии Павла I была укреплена бриллиантовая корона Мальтийского ордена. На надгробиях Петра I, Александра I, Николая I и Александра II лежали золотые, серебряные и бронзовые медали, выбитые по случаю различных юбилейных дат. На стене около надгробия Петра был укреплен серебряный барельеф, изображавший памятник царю в Таганроге, рядом в золотом окладе висела икона с ликом апостола Петра, примечательная тем, что своими размерами соответствовала росту Петра I при рождении.

По повелению Петра

Петр I решил превратить Петропавловский собор в усыпальницу по примеру первого христианского императора Константина, построившего в IV веке в Константинополе церковь Святых Апостолов с намерением превратить ее в свой мавзолей. На протяжении двух столетий в соборе были похоронены почти все российские императоры от Петра I до Александра III (за исключением лишь Петра II, скончавшегося в Москве и похороненного в Архангельском соборе Кремля, а также Иоанна VI Антоновича, убитого в Шлиссельбургской крепости) и многие члены императорской фамилии. До того всех великих московских князей, начиная с Юрия Данииловича – сына великого князя Даниила Московского и русских царей – от Ивана Грозного до Алексея Михайловича – хоронили в Архангельском соборе московского Кремля (за исключением Бориса Годунова, который был погребен в Троице-Сергиевой лавре).

В течение XVIII – первой трети XIX в. Петропавловский собор был местом захоронения, как правило, лишь коронованных особ. С 1831 года, по повелению Николая I, в соборе стали хоронить также великих князей, княгинь и княжон. В XVIII – первой трети XIX веков императоров и императриц хоронили в золотой короне. Тела их бальзамировали, сердце (в специальном серебряном сосуде) и остальные внутренности (в отдельном сосуде) захоранивали на дне могилы за день до начала погребальной церемонии.

В первой половине XVIII века над местами захоронений ставили надгробия, сделанные из белого алебастрового камня. В 1770-е годы, при реставрации и перестройке собора, их заменили на новые, сделанные из серого карельского мрамора. Надгробия покрывались зеленым или черным сукном с нашитыми по верху гербами, а по праздникам – золотой парчой, обложенной горностаем. В середине XIX века появляются первые надгробия, сделанные из белого итальянского (каррарского) мрамора. В 1865 г. по указу Александра II, надлежало все надгробия, "кои пришли в ветхость или сделаны не из мрамора, сделать из белого, по образцу последнеисполненных". Были изготовлены пятнадцать надгробий из белого итальянского мрамора. В 1887 году Александр III повелел заменить беломраморные надгробия на могилах своих родителей Александра II и Марии Александровны на более богатые и нарядные. Для этого были использованы монолиты зеленой алтайской яшмы и розового уральского родонита.

К концу XIX века в Петропавловском соборе практически уже не оставалось места для новых погребений. Поэтому в 1896 году рядом с собором по разрешению императора было начато строительство Великокняжеской усыпальницы. С 1908 по 1915 гг. в ней были погребены 13 членов императорской фамилии.

Разграбление могил

На сокровища императорской усыпальницы зарились уже давно. Еще в 1824 году журнал «Отечественные записки» сообщал, что во время путешествия по России мадам де Сталь захотела иметь сувенир с гробницы Петра I. Она попыталась отрезать кусочек парчового покрывала, однако церковный сторож заметил это, и мадам пришлось спешно покинуть собор.

Катастрофа разразилась после революции. В сентябре-октябре 1917 года, по распоряжению Временного правительства, все иконы и лампады, золотые, серебряные и бронзовые медали с могил, золотые, серебряные и фарфоровые венки были сняты, уложены в ящики и отправлены в Москву. Дальнейшая судьба вывезенных соборных ценностей неизвестна.

Но всех мародеров перещеголяли, конечно, большевики.

В 1921 году под предлогом требований «Помгола», выступившего с проектом конфискации в пользу голодающих драгоценностей, были кощунственно вскрыты и безжалостно разграблены сами императорские могилы. Документов об этой чудовищной акции не сохранилось, однако до нас дошел целый ряд воспоминаний, свидетельствующих об этом.

В записках русского эмигранта Бориса Николаевского есть драматический рассказ об истории разграбления царских могил, который был опубликован: "Париж, "Последние новости", 20 июля 1933 года. Заголовок: "Гробницы русских императоров и как большевики их вскрывали".

"В Варшаве у одного из членов русской колонии имеется письмо одного из видных членов петербургского ГПУ с рассказом о вскрытии большевиками гробниц русских императоров в усыпальнице Петропавловского собора. Вскрытие произведено в 1921 году по требованию "Помгола", выступавшего с проектом конфискации в пользу голодающих драгоценностей, заключенных в императорских гробах". Краковская газета "Иллюстрированы курьер Цодзенны" приводит это историческое письмо.

«...Пишу тебе, – так начинается письмо, – под незабываемым впечатлением. Открываются тяжелые двери усыпальницы, и перед нашими глазами появляются гробы императоров, установленные полукругом. Перед нами вся история России. Комиссар ГПУ, являющийся председателем комиссии, приказал начать с самых молодых... Механики открывают гробницу Александра III. Набальзамированный труп царя сохранился хорошо. Александр III лежит в генеральском мундире, богато украшенном орденами. Прах царя быстро вынимают из серебряного гроба, снимают с пальцев перстни, с мундира – ордена, усыпанные бриллиантами, затем тело Александра III перекладывается в дубовый гроб. Секретарь комиссии составляет протокол, в котором подробно перечисляются конфискованные у умершего царя драгоценности. Гроб закрывается, и накладывают на него печати»...

Такая же процедура происходит с гробами Александра II и Николая I. Члены комиссии работают быстро: воздух в усыпальнице тяжелый. Очередь за гробницей Александра I. Но здесь большевиков ожидает неожиданность.

Гробница Александра I оказывается пустой. В этом можно, очевидно, видеть подтверждение легенды, согласно которой смерть императора в Таганроге и погребение его тела было фикцией, им самим придуманной и инсценированной для того, чтобы остаток жизни окончить в Сибири старцем-отшельником.

Жуткие минуты пришлось пережить большевистской комиссии при вскрытии гробницы императора Павла. Мундир, облегающий тело покойного царя, прекрасно сохранился. Но кошмарное впечатление производила голова Павла. Восковая маска, покрывавшая его лицо, от времени и температуры растаяла, и из-под остатков виднелось обезображенное лицо убитого царя. Все участвовавшие в мрачной процедуре вскрывания гробниц торопились как можно скорее закончить свое дело. Серебряные гробы русских царей после перенесения тел в дубовые устанавливались один на другой. Дольше других возилась комиссия с гробницей императрицы Екатерины I, в которой оказалось очень большое количество драгоценностей.

«…Наконец, мы дошли до последней, точнее, до первой гробницы, где покоились останки Петра Великого. Гробницу трудно было открыть. Механики заявили, что, очевидно, между внешним гробом и внутренним находится еще один пустой, который затрудняет их работу. Начали сверлить гробницу, и вскоре крышка гроба, поставленная для облегчения работы вертикально, открылась и перед взорами большевиков предстал во весь рост Петр Великий. Члены комиссии от неожиданности в страхе отшатнулись. Петр Великий стоял как живой, лицо его великолепно сохранилось. Великий царь, который при жизни возбуждал в людях страх, еще раз испробовал силу своего грозного влияния на чекистах. Но во время перенесения труп великого царя рассыпался в прах. Страшная работа чекистов была закончена, и дубовые гробы с останками царей были перевезены в Исаакиевский собор, где и были помещены в подвальном помещении…».

Жуткие масштабы грабежа

Куда же потом исчезли снятые с трупов драгоценности? Вероятно, они были проданы за границу. Большевики поставили грабеж национальных богатств на поток, разоряли не только могилы и церкви, но и музеи, бывшие дворцы знати, особняки буржуазии. Грабеж приобрел совершенно невероятные, прямо-таки жуткие масштабы. В 1917–1923 годах продано: 3 тыс. каратов бриллиантов, 3 пуда золота и 300 пудов серебра из Зимнего дворца; из Троицкой лавры - 500 бриллиантов, 150 пудов серебра; из Соловецкого монастыря – 384 бриллианта; из Оружейной палаты – золотого и серебряного лома 40 пудов. Делалось это под предлогом помощи голодающим, но продажа русских церковных ценностей никого от голода не спасла, сокровища были проданы за бесценок.

В 1925 году каталог ценностей императорского двора (короны, венчальные венцы, скипетр, держава, диадемы, ожерелья и другие драгоценности, в том числе знаменитые яйца Фаберже) разослали всем иностранным представителям в СССР.

Часть Алмазного фонда была продана английскому антиквару Hорману Вейсу. В 1928 году из Алмазного фонда были изъяты семь "малоценных" яиц Фаберже и еще 45 предметов. Все они были проданы в 1932 году в Берлине. Из почти 300 предметов в Алмазном фонде остался только 71.

К 1934 году Эрмитаж лишился около 100 шедевров живописи старых мастеров. Фактически музей оказался на грани гибели. Из Музея новой западной живописи были проданы четыре картины французских импрессионистов, из Музея изящных искусств – несколько десятков полотен. Третьяковская галерея лишилась части икон. Из 18 корон и диадем, некогда принадлежавших дому Романовых, в Алмазном фонде ныне хранятся только четыре.

Что же теперь в могилах?

Но если драгоценности царей исчезли, что осталось в их могилах? Свое исследование произвел диакон Владимир Василик, кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского университета. В статье, опубликованной на днях на сайте Православие.ру, он приводит показания ряда лиц, имевших сведения о вскрытии могил. Вот, например, слова профессора В.К. Красуского: «Будучи еще студентом, я приехал в 1925 году в Ленинград к своей тетке Анне Адамовне Красуской, заслуженному деятелю науки, профессору анатомии Научного института им. П.Ф. Лесгафта. В одной из моих бесед с А.А. Красуской она мне сообщила следующее: "Не так давно производилось вскрытие царских гробниц. Особенно сильное впечатление произвело вскрытие гробницы Петра I. Тело Петра хорошо сохранилось. Он действительно очень похож на того Петра, который изображается на рисунках. На груди у него был большой золотой крест, весивший очень много. Производилось изъятие ценностей из царских гробниц".

А вот что писал доктор технических наук, профессор В.И. Ангелейко (Харьков) Л.Д. Любимову: «У меня в гимназии был товарищ Валентин Шмит. Его отец Ф.И. Шмит заведовал в Харьковском университете кафедрой истории искусств, затем перешел на работу в Ленинградский университет. В 1927 году я посетил своего товарища и от него узнал, что его отец в 1921 году участвовал в комиссии по изъятию церковных ценностей, и в его присутствии вскрывались могилы Петропавловского собора. Комиссия не обнаружила тела в могиле Александра I. Он же сообщил мне, что очень хорошо сохранилось тело Петра I».

А вот воспоминания Д. Адамовича (Москва):«Со слов ныне покойного профессора истории Н.М. Коробова... мне известно следующее.

Член Академии художеств Граббе, присутствовавший при вскрытии царских могил в Петрограде в 1921 году, сообщил ему, что Петр I очень хорошо сохранился и лежал в гробу как живой. Красноармеец, который помогал при вскрытии, в ужасе отшатнулся.

Гробница Александра I оказалась пустой».

Странно, но разговоры на эту тему велись потом только по поводу будто бы оказавшейся пустой гробницы Александра I. Но даже этот факт теперь опровергают. Так, когда корреспондент агентства «Интерфакс» задал этот вопрос Александру Колякину, нынешнему директору Государственного музея истории Санкт-Петербурга (находится в Петропавловской крепости), то тот категорически заявил: «Чушь. Разговоры об этом ходили, но это лишь слухи». Однако никаких фактов при этом не привел, добавив только, что лучшим поводом убедить сомневающихся является вскрытие могилы императора, однако оснований для такой процедуры, по его мнению, нет.

Писатель Михаил Задорнов сообщил в «Живом журнале», что в свое время мэр Петербурга Анатолий Собчак рассказал ему об этой тайне. По словам Задорнова, во время прогулки по морскому побережью Юрмалы он спросил у Собчака, который был мэром во время перезахоронения семьи Николая II в Петропавловском соборе в 1998 году: «Я слышал, что в то время открывали и другие саркофаги. Скажите, я вам обещаю, что десять лет никому о нашей беседу не расскажу, в саркофаге Александра I его останки? Ведь сравнительный анализ проводили у нескольких русских царей». По утверждению Задорнова, Собчак выдержал паузу и ответил: «Там пусто…»

Вопросы без ответа

В 1990-гг, когда решался вопрос об идентификации царских останков семьи Николая II, найденных под Екатеринбургом, было принято решение вскрыть гробницу брата царя – Георгия Александровича, чтобы взять на экспертизу частицу останков. Эксгумация проводилась с участием священнослужителей. Когда сверху убрали мраморный саркофаг, обнаружили толстую монолитную плиту. Под ней был склеп, в котором стоял медный ковчег, в нем цинковый гроб, а в нем уже – деревянный. Несмотря на то, что склеп был залит водой, все же удалось обнаружить кости, пригодные для экспертизы. Были изъяты образцы, в присутствии понятых. Через две недели останки великого князя были захоронены на прежнем месте. Однако гробницы самих императоров никто после 1921 года так и не вскрывал.

Между тем и архивные поиски историков официального акта о вскрытии гробниц в 1921 году пока ничего не дали. Долгие годы занимавшийся этим вопросом историк Н. Эйдельман пришел к выводу, что отдельный документ очень трудно, практически невозможно найти.

Вскрытие гробниц в 1921 г. могло быть следствием энергичной инициативы каких-либо петроградских учреждений, чьи архивы за прошедшие десятилетия, особенно за время войны, подвергались различным, порою гибельным перемещениям.

Диакон Владимир Василик свое исследование вопроса о царских захоронениях и их разграблении большевиками заканчивает так: «До конца непонятно, вскрывались ли все могилы, а самое главное, – встает проблема: в каком состоянии после мародерства 1920-х годов находятся в своих могилах останки русских императоров? При всей своей сложности и деликатности этот вопрос требует спокойного и профессионального ответа и решения».

Пламя крематория

А кроме того, добавим мы, есть все основания задать и другой, еще более драматический вопрос: а не пусты ли вообще сегодня все эти могилы русских императоров, останки которых большевики вытащили из гробниц и ограбили? Зачем их вывезли потом из Петропавловского собора? Известно, что во вскрытии царских гробниц участвовал также некий Борис Каплун, племянник могущественного главы петроградского ЧК М. Урицкого. На тот момент Каплун занимался созданием первого в Петрограде и вообще в России крематория, который был запущен в 1920 году. По воспоминаниям Корнея Чуковского, Каплун часто приглашал в крематорий знакомых дам, чтобы полюбоваться обрядом «красного огненного погребения».

Так может, этот племянник Урицкого явился в собор на вскрытие гробниц с тайным заданием вывезти останки императоров и уничтожить их потом в крематории? А иначе, что он там делал? Конфискация драгоценностей явно не входила в компетенцию Каплуна, ответственного за крематорий.

Да и сам факт сожжения выглядел бы символично. Ведь пытались же большевики под Екатеринбургом сжечь трупы убитых ими членов царской семьи...

Первый крематорий был устроен на 14-й линии Васильевского острова в помещении бывших бань. Идея его создания была вообще привлекательной для представителей новой власти. Лев Троцкий выступил в большевистской прессе с серией статей, в которых призвал всех лидеров советского правительства завещать сжечь свои тела. Но просуществовал этот крематорий в Петрограде недолго. Все его архивы были потом уничтожены. Так что проверить эту невероятную версию сегодня нет никакой возможности.

Другой аргумент в пользу версии о вероятности уничтожении останков императоров большевиками – принятый 12 апреля 1918 года декрет Совета народных комиссаров «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Это было целенаправленное разрушение исторической памяти, начальный этап десакрализации прошлого и культа умерших, в частности. Памятники начали сносить в первую очередь в бывшей столице Российской империи. Именно в это время и начинается эпопея со строительством крематория, который можно рассматривать, как часть плана монументальной пропаганды. В рамках этого плана уничтожались не только памятники, но и могилы, а потом стали сносить целые кладбища.

Простая логика вообще говорит: зачем надо было затевать эту возню, вывозить гробы из Петропавловской крепости, зачем-то складировать в другом месте и т.п.? Ведь если бы большевики хотели останки императоров сохранить, то было бы гораздо проще сразу вернуть останки на их прежнее место в Петропавловском соборе. Однако вывезли же! Но зачем? Вернули их обратно или нет?.. Кто даст сегодня ответ на эти вопросы?